আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ক্ল্যান সংগঠন

ক্ল্যান সংগঠন

ক্ল্যান সংগঠন

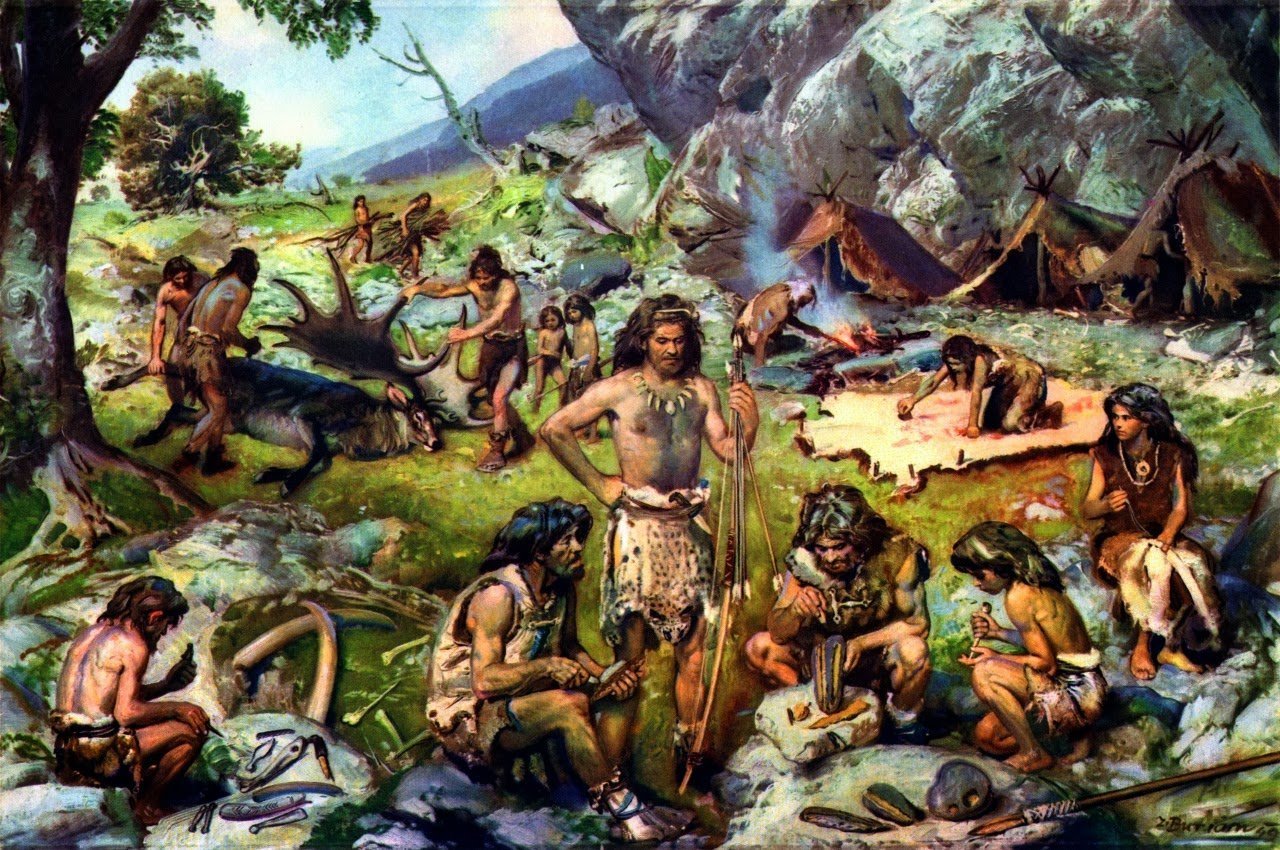

পুরোপলীয় যুগের শেষ দিকে শিকারী মানুষরা যে দলে সংগঠিত হত তার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ক্ল্যান’। অপরিচিত বা অসম্পর্কিত মানুষদের নিয়ে ক্ল্যান গঠিত হত না। রক্তের সম্পর্ক আছে এ রকম লোকদের নিয়েই ক্ল্যান গঠিত হত। আসলে একটা আদি দল থেকে শুরু হলে তাদের ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী ইত্যাদি নিয়ে একটা ক্ল্যান গঠিত হত। শিকারী যুগের শেষ দিকে বড় বড় পশু শিকারের জন্য শত শত শিকারীর দরকার হত। সে জন্য কয়েকশ লোক নিয়ে ক্ল্যান গঠিত হলে তা বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণই হত।

শিকারী জীবনযাত্রার জন্য ক্ল্যান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন হলেও বল্গা হরিণ, বাইসন বা ঘোড়ার পাল শিকার করার পক্ষে ক্ল্যান যথেষ্ট উপযোগী ছিল না। এ কারণে তৈরি হয়েছিল আদিম মানুষদের আরেকটি বড় সংগঠন, তার নাম ‘ট্রাইব’। অনেকগুলো ক্ল্যান মিলে একটা ট্রাইব গঠিত হত। প্রয়োজন হলে পুরো ট্রাইব একযোগে কাজ করত, অন্যথায় ক্ল্যান নিজেদের মতো চলত। ট্রাইবের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ল্যানের মধ্যে সম্পর্ক ও আচরণ কেমন হবে, তার অনেক নিয়ম কানুন ছিল।

ট্রাইব স্পষ্টতই একটা বড় সংগঠন। এ সংগঠন কার্যকর হতে হলে তার অন্তর্গত সব ক্ল্যানের ভাষা এবং আচার আচরণ একই রকমের হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, দশটা ক্ল্যান একসাথে মিটিং করে ট্রাইব গঠন করলে তাদের ভাব ভাষার মিল থাকা সম্ভব হত না। আসলে ট্রাইব সংগঠন আদিম মানুষ বসে বসে চিন্তা করে আবিষ্কার করেনি। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ল্যান থেকে ট্রাইবের উদ্ভব হয়েছিল। মনে করা যাক, একটা ক্ল্যান দিয়ে শুরু হল।

কিছুকাল পরে বংশ বিস্তারের ফলে তার জনসংখ্যা বেড়ে গেলে সেটা বিভক্ত হয়ে দুটো ক্ল্যানের জন্ম দেয়। এ দুটোর প্রত্যেকটা এইভাবে বিভক্ত হয়ে কয়েক গুচ্ছ করে ক্ল্যানের সৃষ্টি করে। এ সকল ক্ল্যানের গুচ্ছের বিভিন্ন নাম আছে, কিন্তু জটিলতার ভয়ে আমরা সে আলোচনায় যাব না। মোট কথা হল, অনেকগুলো ক্ল্যান নিয়ে এক একটা ট্রাইব গঠিত হত আদিম মানুষদের আমলে। এ ট্রাইবের অন্তর্গত সব ক্ল্যানের মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।

সে কালের শিকারী মানব সমাজ এ রকম অনেকগুলো ট্রাইবে সংগঠিত ছিল, আজকের পৃথিবীর মানুষরা যেমন বিভিন্ন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠিত। এক একটা ক্ল্যানের সব মানুষরা একই গুহায় বা আস্তানায় অথবা এক সাথে সংলগ্ন কয়েকটা বড় বড় কুটির বা তাঁবুতে থাকত। ক্ল্যানের সবাই যা যা খাদ্য শিকার সংগ্রহ করত তা ক্ল্যানের সব মানুষদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হত। তা ছাড়া ক্ল্যানের সম্পত্তি বলতে যা বোঝাত তা ছিল ক্ল্যানের সব মানুষের সাধারণ সম্পত্তি।

যে জমিতে তারা বাস করত বা যে পশু তারা শিকার করত তা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। কারো একার শক্তিতে কোনটি অধিকার করার ক্ষমতাও অবশ্য কোন মানুষের ছিল না। আদিম কালে মানুষের উৎপাদনের ক্ষমতা এতই কম ছিল যে সবাই মিলে খাদ্য সংগ্রহ করে সবাই সমান ভাগ করে খেলে তবেই সবাই বাঁচতে পারত। বাস্তব অবস্থাই মানুষকে সমতায় বিশ্বাসী করে তুলেছিল।

সমস্ত ক্ল্যান মিলে যেটুকু খাদ্যসংগ্রহ করতে পারত তার পরিমাণ এতই অল্প ছিল যে, কেউ কেউ যদি বেশি বেশি করে খেতে শুরু করত তবে বাকি মানুষের অনেকেই অনাহারে মারা যেত এবং তার ফলে সমগ্র ক্ল্যানের সব অস্তিত্বই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ত। উৎপাদনব্যবস্থা অনুন্নত থাকার ফলে আদিমকালে স্বভাবতই এ নিয়মের উদয় হয়েছিল যে সমস্ত সম্পত্তি হবে ক্ল্যানের সকলের যৌথ সম্পত্তি বা সাধারণ সম্পত্তি।

ক্ল্যানের সকলেরই তাতে থাকবে সমান সমান অধিকার, এবং ক্ল্যানের মানুষদের মধ্যেও অধিকারের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলে সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে। এভাবে আদিম শিকারী মানুষরা এক গণতান্ত্রিক সমাজ সংগঠন নির্মাণ করেছিল। ক্ল্যানের সদস্যরা তাদের ক্ল্যান-প্রধান বা সর্দারকে নির্বাচিত করত। ট্রাইবের অন্তর্গত সমস্ত ক্ল্যান প্রধানদের নিয়ে গঠিত হত একটা পরিষদ। এ পরিষদ ট্রাইব বা গোষ্ঠীর সব কাজ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত।

ক্ল্যানের সর্দার বা ট্রাইবের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা তাদের গুণাবলী, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, দক্ষতা ইত্যাদির জন্যই নির্বাচিত হত। সর্দারদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল না পরবর্তীকালের রাজাদের মতো। সর্দারের ছেলে সর্দার হবে এমন কোনো নিয়ম ছিল না। সর্দার অযোগ্য প্রমাণিত হলে তাকে সরানো যেত।ট্রাইবের পরিচালনা পরিষদ বিভিন্ন ক্ল্যানের মধ্যে শিকার ও মাছ ধরার এলাকা ভাগ করে দিত এবং সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করত।

কিন্তু এ পরিষদ পরবর্তীকালের রাষ্ট্র বা সরকারের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। দাস যুগের রাষ্ট্র দাস মালিকদের স্বার্থে, সামন্ত যুগের রাষ্ট্র জমিদারদের স্বার্থে এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে। কিন্তু ট্রাইবের পরিচালনা পরিষদ সমস্ত ট্রাইবের স্বার্থে কাজ করত। ক্ল্যান ও ট্রাইবের সব সদস্য তাতে অংশ গ্রহণ করত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য পরিষদ সমগ্র ট্রাইবের সাধারণ সভা আহ্বান করত।

এ ক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আদিম মানুষরা চিন্তা ভাবনা করে এরকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করেনি। বাস্তব অবস্থাই তাদের সামনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে তুলে ধরেছিল। আমাদের যুগের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্য আমরা জানি যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ধনী-দরিদ্রের পার্থক্যটাই একমাত্র বাস্তব সত্য। আর ধনিক শ্রেণীর ক্ষমতা ও সামাজিক কদর যে দরিদ্রের চেয়ে বেশি, একথাও তো সর্ববাদীসম্মত সত্য।

কিন্তু আসলে এ ধরনের চিন্তা ও বাস্তবতা হচ্ছে দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। আদিম কালে যখন সমাজে ধনীদের উদয় হয়নি এবং ধনিকদের নিজেদের দল ও সংগঠন গড়ে ওঠেনি, তখন কারো পক্ষে অন্যদের দাবিয়ে রাখার কোনো শক্তি ছিল না।

কিন্তু শক্তির চেয়েও বড় কথা হল, এ রকম কোনো চিন্তা বা প্রবণতাও আদিম মানুষদের মধ্যে ছিলনা একজন বা একদল মানুষ অন্য একদল মানুষের উপর প্রভুত্ব করবে— এ চিন্তা মানুষের স্বভাবগত নয়, এ ধারণা বা প্রবণতা মানুষ ঐতিহাসিক কালে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করেছে। আদিম কালে শিকারী যুগের মানুষ ভাবতেও পারত না যে একের পক্ষে অন্যের উপর দাপট চালানো সম্ভব।

কেন? সেকালের মানুষ স্বভাবত বেশি গণতান্ত্রিক, সৎ ও মানবপরায়ণ ছিল কি? তা নয়, আসলে মানুষের চিন্তাধারা নির্ভর করে তার সমাজ কাঠামোর উপর। এক একটা সমাজ ব্যবস্থা তার অন্তর্গত মানুষদের সামগ্রিক চিন্তাধারার গণ্ডি নির্ধারণ করে দেয়। কোনো মানুষের সাধ্য নেই এ গণ্ডির সীমা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা করতে পারে। এ কথাটা এত জটিল যে খানিকটা বিশদ ভাবে না ব্যাখ্যা করলে এর অর্থ বোঝা যাবে না।