আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় গ্রীসীয় সভ্যতা। গ্রিসের ইতিহাস বলতে বোঝায় গ্রিক জাতি এবং অতীতে তাদের দ্বারা বিজিত অঞ্চল তথা বর্তমান গ্রিস রাষ্ট্রের ইতিহাস সংক্রান্ত অধ্যয়ন। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে গ্রিস জাতি অধ্যুষিত ও শাসিত অঞ্চলের সীমারেখায় নানা পরিবর্তন এসেছে। এই কারণে গ্রিসের ইতিহাসেও বিভিন্ন প্রকার বহিরাগত উপাদান এসে মিশেছে। গ্রিসের ইতিহাসের প্রতিটি যুগের সুনির্দিষ্ট লিখিত বিবরণ বিদ্যমান।

গ্রীসীয় সভ্যতা

গ্রীসীয় সভ্যতা

এ পর্যন্ত আমরা মূলত মিশর ও এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। গ্রীসীয় সভ্যতার বিবরণদান প্রসঙ্গে আমরা ইউরোপের আদি সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার, ভৌগোলিক বা জাতিগত— কোনো অর্থেই ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে কোনো চিহ্নিত সীমারেখা নেই। ভৌগোলিক অর্থে ইউরোপ হচ্ছে ইউরেশিয়া মহাদেশের পশ্চিমাংশ। অনুরূপভাবে ইউরোপের প্রধান জাতিসমূহের প্রায় সবগুলোরই উৎপত্তিস্থল এশিয়া এবং তৎপরবর্তী কালেও বিরামহীন আক্রমণ -অভিযান এবং উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপীয় জাতিসমূহের সাথে এশীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তথাপি একথা সত্যি যে, এশীয় বা প্রাচ্যদেশীয় সমাজ, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার থেকে পৃথক এক ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব রয়েছে। এ সভ্যতার আদি উৎপত্তিস্থল গ্রীস। কিন্তু এ ইউরোপীয় বা গ্রীসীয় বৈশিষ্ট্যের কারণ গ্রীসীয়দের জাতিগত বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত নেই। এর কারণ নিহিত রয়েছে গ্রীসের সমাজব্যবস্থার মধ্যে— যে সমাজব্যবস্থা প্রাচ্য সমাজ থেকে মূলগতভাবে পৃথক হলেও তারই অনুসৃতিস্বরূপ।

মিশর-ব্যবিলন, ক্রীট ও ফিনিশিয়ার সভ্যতার মধ্য দিয়ে যে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তারই পরিণত রূপ ছিল গ্রীসের সভ্যতা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রীসীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের আদি উৎস ছিল মিশর ও ব্যবিলনীয় সভ্যতা, তাদের বর্ণমালা ছিল ফিনিশীয়দের কাছ থেকে নেয়া, তাদের স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যবোধ ছিল মাইনোসীয়-মাইসিনীয় সভ্যতার প্রভাবেরই ফল।

গ্রীসীয় সভ্যতার আদি পর্যায়:

গ্রীসের আদি ইতিহাসকে দুই অংশে ভাগ করা চলে— ১৬০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মাইসিনীয় বা একিয়ান যুগ এবং ১২০০ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত হোমারীয় অথবা অন্ধকার যুগ। আমরা আগেই জেনেছি, খ্রিস্টপূর্ব ষোলো শতকে একিয়ান নামে পরিচিত গ্রীসীয় মানুষের দল তাদের আদি বাসভূমির গণ্ডি ছাড়িয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়। কালক্রমে এরা মাইসিনি অধিকার করে সেখানেই তাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করে।

এরপর থেকে এরা গ্রীসের ইতিহাসে মাইসিনীয় নামে পরিচিত হয়, যদিও এথেন্স, থিবস্ (গ্রীসে অবস্থিত, মিশরের থিবস্ নয়), পাইল্স্ ও অন্যান্য স্থানে এদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এরা নোসস্ অধিকার করে নেয়। মাইসিনীয়রা ছিল অর্ধবর্বর জাতি, এদের সামাজিক ও রাজনৈতিকব্যবস্থা প্রাচ্যদেশীয়দের অনুরূপ ছিল।

সুরক্ষিত নগরে এদের যেসব রাজা বিরাজ করতেন, তাঁরা উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজে একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করতেন বলে অনুমিত হয়। তাঁদের প্রজাদের মূল কাজই ছিল রাজার ধনবৃদ্ধির জন্যে পরিশ্রম করা। ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঐতিহাসিক যুগের গ্রীকরা আসলে এক মিশ্রজাতি।

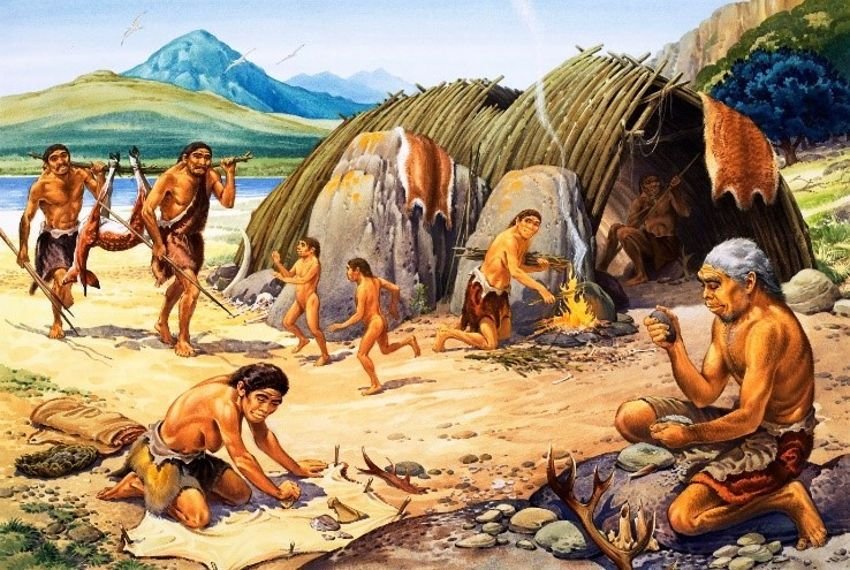

আদিমতম গ্রীকরা অনেককাল আগে সম্ভবত ইউরোপের ডানিয়ুব নদীর অববাহিকায় বাস করত। সেখান থেকে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা ক্রমে ক্রমে গ্রীক উপদ্বীপে অধিকার বিস্তার করে। এখানকার স্থানীয় ভূমধ্যসাগরীয় আদিবাসীদের সাথে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহু শতাব্দী ধরে একিয়ান, ডোরিয়ান প্রভৃতি গ্রীকদের সংমিশ্রণের মাধ্যমেই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক যুগের গ্রীক জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রীসীয় সংস্কৃতির পরিচয়:

গ্রীসীয় সভ্যতার উৎপত্তি, বিবর্তন এবং অবসানের ইতিহাস আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। কিন্তু হোমারীয় যুগ (১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) থেকে শুরু করে আলেকজান্দ্রীয় যুগের অবসান (৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ কালে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি অপরিবর্তিত থাকেনি। হোমারীয় যুগের ভিত্তিভূমির ওপর যে গ্রীসীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার নাম দেয়া হয়েছে হেলেনিক সভ্যতা। এ সভ্যতার ব্যাপ্তিকাল ধরা হয় হোমারীয় যুগ থেকে আলেকজাণ্ডারের উদয়ের কাল পর্যন্ত।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর প্রাচ্য সভ্যতার সংযোগে যে নতুন চরিত্রের গ্রীসীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়, তার নাম দেয়া হয়েছে হেলেনিস্টিক বা আলেকজান্দ্রীয় সংস্কৃতি। তবে হেলেনিক সংস্কৃতিকেও সামগ্রিকভাবে সুসম, একধর্মী বা সমধর্মী বলে অভিহিত করা চলেনা। কারণ আয়োনীয় যুগের দর্শন এবং এথেনীয় যুগের দর্শন ছিল দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চরিত্রের। আয়োনীয় যুগের দর্শন ছিল বস্তুবাদী আর এথেনীয় যুগের দর্শন ছিল ভাববাদী।

খৃস্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত আয়োনিয়ার সমৃদ্ধির কালকে বলা চলে আয়োনীয় যুগ। পারসিক আক্রমণে আয়োনীয় যুগের অবসান ঘটেছিল। ৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভের মধ্যে দিয়ে এথেন্সের অভ্যুদয় ঘটে। এথেন্সের সমৃদ্ধির এ যুগকেই বলা হয় এথেনীয় যুগ। আমরা তাই হেলেনিক সংস্কৃতিকে আয়োনীয় যুগ ও এথেনীয় যুগ— এ দুই স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করব।

আর হেলেনিস্টিক বা আলেকজান্দ্রীয় যুগকে তৃতীয় পর্যায়-রূপে বিবেচনা করে পৃথকভাবে আলোচনা করব। তবে ধর্মীয় আচরণ, ক্রীড়া-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা প্রভৃতি কতকগুলি মৌল বিষয়ে উপরোক্ত বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতিতে এক নিরবচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র বজায় ছিল।

আরও দেখুন :