আজকের আলোচনার বিষয় জাতি পদাবলীর ব্যবস্থার ধরন – যা সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞাতিত্ব এর অর্ন্তভুক্ত, মর্গানের দৃষ্টিতে, জ্ঞাতি পদাবলী দুই ধরনের : শ্রেণীবাচক এবং বর্ণনাসূচক। শ্রেণীবাচক জ্ঞাতি পদাবলী একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করে রৈখিক এবং পার্শ্বিক জ্ঞাতিদের (যেমন ধরুন, হাওয়াই জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থায়, বাবা এবং চাচাদের ক্ষেত্রে একই জ্ঞাতি পদ ব্যবহার করা হয়)। অপর পক্ষে বর্ণনাসূচক জ্ঞাতি পদাবলী রৈখিক এবং পার্শ্বিক জ্ঞাতিদের পৃথক করে (যেমন ধরুন, এস্কিমো জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা যেখানে “বাবা” বলতে জৈবিক বাবাকেই বোঝানো হয়ে থাকে)। মর্গানের মতে শ্রেণীবাচক জ্ঞাতি পদ হচ্ছে “আদিম” এবং বর্ণনাসূচক জ্ঞাতি পদ হচ্ছে “উন্নততর”।

জাতি পদাবলীর ব্যবস্থার ধরন

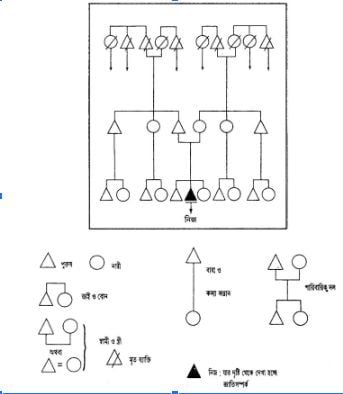

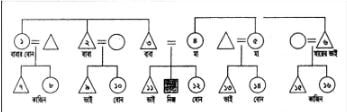

জ্ঞাতি পদাবলীর বিভিন্ন ব্যবস্থার আলোচনায় যাবার পূর্বে নৃবিজ্ঞানে জ্ঞাতিসম্পর্ক কিভাবে নকশা-আকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে, তার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। দেখুন চিত্র ১। নৃবিজ্ঞানের জ্ঞাতি নকশায় খেয়াল করে দেখবেন সব সময় একজন ‘ego’, যার বাংলা আমরা করছি “নিজ”, তাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই “নিজ” হচ্ছে ধরুন আপনি। আপনার অবস্থান হতে জ্ঞাতি দলের সদস্য কারা (এবং কারা সদস্য নন), তা নকশার মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়। এতে বুঝতে সুবিধা হয়। নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যবইতে এই “নিজ টি সব সময় পুরুষ হয়; এর মাধ্যমে জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের পুরুষ-পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে।

চিত্র ১ ভালো করে দেখুন, কোন সংকেত কিসের চিহ্ন তা পাশে লেখা আছে। চিত্রে তিন প্রজন্মের একটি কাল্পনিক জ্ঞাতি দলকে দেখান হয়েছে। নিজ বা ego’র দৃষ্টিতে প্রথম প্রজন্মে আছে দাদা-দাদী এবং উভয়ের ভাই ও বোন। আরো আছেন, নানা-নানী এবং উভয়ের ভাই-বোন। দ্বিতীয় প্রজন্মে আছে বাবা-মা এবং তাদের ভাই ও বোন। তৃতীয় প্রজন্মে, চিত্রে দেখানো হয়েছে আপনাকে, আপনার ভাই ও বোন, এবং আপনার চাচাত, ফুপাত, খালাত ও মামাত ভাই ও বোনকে।

চিত্র ১: জ্ঞাতিত্ব-সম্পর্ক

১.হাওয়াইঃ

এই নামের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা পলিনেশিয়া অঞ্চলে প্রচলিত। তুলনামূলকভাবে এই পদাবলী ব্যবস্থা সহজ, কারণ এতে আছে কম জ্ঞাতি পদাবলী। হাওয়াইয়ের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হ’ল দুটি প্রজন্মের ফারাক এবং মা এবং বাবার দিককার আত্মীয়দের উপর সমান গুরুত্ব আরোপন। বাবা-মায়ের প্রজন্মে, বাবা, বাবার ভাই এবং মায়ের ভাই, একই পদভুক্ত। ঠিক একইভাবে, মা, মায়ের বোন এবং বাবার বোন একই পদভুক্ত। ভাইদের ক্ষেত্রেও তাই (ভাই হচ্ছেন আপন, চাচাত, ফুপাত, মামাত এবং খালাত ভাই)। লক্ষ্য করবেন যে জ্ঞাতি পদ ও জ্ঞাতি সম্বোধন, এ দুটো ভিন্ন বিষয়।

পদ বলতে বোঝায় শ্রেণীকরণ, যেমন ধরুন বাংলা ভাষায় ভাই বা ভ্রাতা একই শ্রেণীর জ্ঞাতিকে বোঝায়, বোন বা ভগ্নী আরেক শ্রেণীর জ্ঞাতিকে বোঝায়। কিন্তু এই শ্রেণীর জ্ঞাতিকে সম্বোধন করার বিশেষ রীতি রয়েছে এই অঞ্চলের বাঙ্গালি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের মধ্যে।

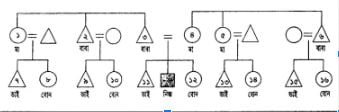

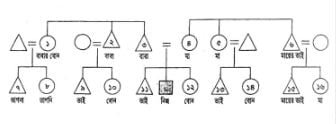

ভাইদের মধ্যে যিনি বড় তাকে সম্বোধন করা হয়, বড়/মেজ/সেজ “দাদা” বা “ভাই” হিসেবে; “নিজ” এর থেকে বয়সে যারা ছোট তাদের নাম ধরে ডাকা হয়। ২ নম্বর চিত্র, “হাওয়াই সমাজের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা” দেখুন। বাবা পদটি সংরক্ষিত ২, ৩ এবং ৬-এর জন্য; মায়ের পদ সংরক্ষিত ১, ৪ এবং ৫-এর জন্য। নিজ প্রজন্মের সকলের (আপন ভাইবোন এবং কাজিনরা) হচ্ছেন ভাই ও বোন। হাওয়াইয়ের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, রৈখিক এবং পার্শ্বিক জ্ঞাতির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। দ্বিতীয়ত, মা এবং বাবার দিকের আত্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না।

চিত্র ২: হাওয়াই সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

২. এস্কিমো:

এস্কিমো পদাবলী ব্যবস্থা পাওয়া যায় পশুশিকার এবং খাদ্য সংগ্রহকারী সমাজে। আবার, একই ধরনের পদাবলীর ব্যবহার পাশ্চাত্যের সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থায় গুরুত্ব আরোপন করা হয় একক পরিবার-এর উপর। মাতা, পিতা, বোন, ভাই, কন্যা, পুত্র – এদের জন্য যে জ্ঞাতি পদ ব্যবহার করা হয় সেগুলো আর কারো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না।

দ্বিতীয়ত, একক পরিবারের বাইরে বহু সদস্যদের একটি মাত্র পদ দিয়ে একত্রীভূত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, “uncle”, “aunt”, কিংবা “cousin”। ৩ নম্বর চিত্র “এস্কিমো সমাজে জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা” দেখুন। বাবা পদটি সংরক্ষিত নিজের বাবার জন্য; মায়ের পদটিও একইভাবে কেবলমাত্র নিজ মায়ের জন্য সংরক্ষিত। আপন ভাইবোনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, বাকি সকলে – মামাত, ফুপাত, চাচাত ও খালাত ভাইবোনেরা হচ্ছেন কাজিন।

এস্কিমো জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে, ক্ষেত্র বিশেষে এই পদাবলী ব্যবস্থা বর্জনকারী (exclusive): রৈখিক এবং পার্শ্বিক জ্ঞাতির ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ সুনির্দিষ্ট যেমন মা এবং বাবা, ভাই এবং বোন – এদের ক্ষেত্রে যে পদ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই পদগুলো আর কোন জ্ঞাতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে না। আবার, অন্যভাবে দেখলে এই ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিকারী (inclusive)। বাবা এবং মায়ের দিককার আত্মীয়ের মধ্যে কোন পৃথকীকরণ করা হচ্ছে না। বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত আত্মীয় এবং রক্তসূত্রে সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য টানা হচ্ছে না। অনেক নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, ইঙ্গ-মার্কিন জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে এস্কিমো পদাবলী ব্যবস্থা।

চিত্র ৩: এস্কিমো সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

৩. ইরোকওয়া :

ইরোকওয়া (ইংরেজী বানান, “Iroquois”) ব্যবস্থায় বাবা এবং বাবার ভাই একই পদ দ্বারা অভিহিত, মা এবং মায়ের বোনের ক্ষেত্রে রয়েছে একই পদ, কিন্তু বাবার বোন এবং মায়ের ভাই – এদের পদ ভিন্ন। “নিজ”-এর প্রজন্মের ক্ষেত্রে ভাই, বোন এবং সমান্তরাল কাজিন (অর্থাৎ, – বাবার ভাই এবং মায়ের বোনের সন্তান) সকলের পদ একই।

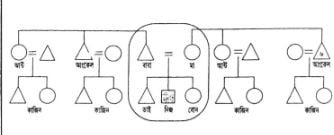

নৃবিজ্ঞানীদের মতে, এটি যৌক্তিক যেহেতু নিজ এই কাজিনদের বাবা ও মাকে নিজের বাবা, নিজের মায়ের পদভুক্ত করেন। আড়াআড়ি কাজিনদের (বাবার বোন ও মায়ের ভাইয়ের সন্তান) পদ নিজ ভাইবোন ও সমান্তরাল কাজিনদের থেকে ভিন্ন। এই ব্যবস্থায় বিবাহ-সঙ্গী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি কাজিনদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ৪ নম্বর চিত্র, “ইরোকওয়া সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা” দেখুন। বাবা পদটি সংরক্ষিত ২ এবং ৩-এর জন্য; মায়ের পদ সংরক্ষিত ৪ এবং ৫-এর জন্য। নিজ প্রজন্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ হচ্ছেন ভাই ও বোন, ৭, ৮, ১৫ এবং ১৬ হচ্ছেন কাজিন।

যদিও ইরোকওয়া জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছে উত্তর আমেরিকার ইরোকওয়া আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার ভিত্তিতে, এই ব্যবস্থার প্রচলন বহু অঞ্চলে দেখা যায়। নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, এই ব্যবস্থা একসূত্রীয় বংশধারার সাথে সম্পৃক্ত। চীনের গ্রামীণ সমাজে কিছুকাল আগেও এর প্রচলন দেখা গেছে।

ইরোকওয়া জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: একক পরিবারের সদস্যদের সাথে পার্শ্বিক জ্ঞাতির একত্রীকরণ (মা এবং মায়ের বোন, বাবা এবং বাবার ভাই) এবং, সমান্তরাল ও আড়াআড়ি কাজিনদের মধ্যেকার বিভাজন।

চিত্র ৪: ইরোকওয়া সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

৪. ওমাহা :

ওমাহা ব্যবস্থা পিতৃসূত্রীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান। নেব্রাস্কা অঞ্চলের আদিবাসী আমেরিকান একটি জাতির নাম ওমাহা, তাদের মধ্যে এই ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হওয়া সূত্রেই এর নাম ওমাহা। মজার ব্যাপর হ’ল, ওমাহা জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থায় কেবলমাত্র মা এবং মায়ের বোন নয়, মায়ের ভাইয়ের মেয়েও একই জ্ঞাতিপদের অন্তর্ভুক্ত।

এই তিন শ্রেণীর জ্ঞাতি হচ্ছেন “মা”। কেবলমাত্র মামা নন, তার পুত্র সন্তানও একই জ্ঞাতিপদভুক্ত। এই দুই শ্রেণীর জ্ঞতি হচ্ছেন। “মামা”। “বাবা” পদভুক্ত হচ্ছেন বাবা এবং বাবার ভাই। আর বাবার বোন অর্থাৎ ফুফুর ছেলে এবং মেয়েরা হচ্ছেন “ভাগনা” এবং “ভাগনি”। আপন বাবা-মা, চাচা ও খালার সন্তানেরা হচ্ছেন ভাই ও বোন। ৫ নম্বর চিত্র “ওমাহা সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা” দেখুন। বাবা পদটি সংরক্ষিত ২ এবং ৩-এর জন্য; মায়ের পদটি সংরক্ষিত ৪, ৫ এবং ১৬-এর জন্য। একইভাবে ৬ এবং ১৫ ভিন্ন প্রজন্মের হওয়া সত্ত্বেও একই পদভুক্ত। নিজ প্রজন্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ হচ্ছেন ভাই ও বোন পদভুক্ত; ৭ এবং ৮ যদিও নিজের প্রজন্মের, তাঁরা হচ্ছেন ভাগনা- ভাগনি শ্ৰেণীভুক্ত।

এই ব্যবস্থায় মূল বিষয় হচ্ছে মায়ের দিকে ভিন্ন প্রজন্মের সদস্যদের একত্রীকরণ (মা-খালার সাথে মায়ের ভাইয়ের মেয়ে, মায়ের ভাইয়ের সাথে মায়ের ভাইয়ের পুত্র)। আবার, বাবার দিকে একই প্রজন্মের সদস্যদের এক প্রজন্ম নিচে নামিয়ে দেয়া (ফুফুর ছেলেমেয়ে ভাইবোন বা কাজিন না হয়ে হচ্ছেন ভাগনা-ভাগনি)।

চিত্র ৫: ওমাহা সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা

৫. ক্রোঃ

ক্রো হচ্ছে আরেক আমেরিকান আদিবাসী জাতির নাম যারা মন্টানা অঞ্চলের বাসিন্দা। একই পদাবলীর ব্যবস্থা দেখা গেছে হোপিদের মধ্যে। হোপিরা হচ্ছেন আমেরিকার আরেক আদিবাসী জাতি। এ বাদে, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও একই জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা দেখা গেছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, এদের জ্ঞাতি পদাবলী ব্যবস্থা হচ্ছে ওমাহা ব্যবস্থার মাতৃসূত্রীয় সংস্করন। ক্রো ব্যবস্থায় বাবা এবং বাবার ভাই একই পদভুক্ত।

মা এবং মায়ের বোন একই পদভুক্ত। এদের – অর্থাৎ আপন মা- বাবা, মায়ের বোন এবং বাবার ভাই সকলের সন্তান হচ্ছে নিজের ভাইবোন। বাবার বোন এবং বাবার বোনের কন্যা একই পদভুক্ত (বাংলা ভাষায় বললে দুজনেই হচ্ছেন ফুফু); বাবার বোনের পুত্র হচ্ছেন বাবা। মায়ের ভাইয়ের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মায়ের ভাইয়ের পুত্র-কন্যা হচ্ছে নিজের পুত্র ও কন্যা: তারা এবং “নিজ” একই প্রজন্মের হলেও জ্ঞাতি পদাবলীর দিক থেকে তারা এক প্রজন্ম নিচে।

৬ নম্বর চিত্র “ক্রো সমাজের জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থা” দেখুন। ৭, ২ এবং ৩ ভিন্ন দুই প্রজন্মের হলেও বাবা হিসেবে শ্রেণীভুক্ত; ১ এবং ৮ – এরাও দুই প্রজন্মের – কিন্তু দুজনেই – বাবার বোন হিসেবে একই শ্রেণীভুক্ত; ৪ এবং ৫ হচ্ছেন মা শ্রেণীর। ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ হচ্ছেন ভাইবোন শ্রেণীর: ১৫ এবং ১৬ হচ্ছেন পুত্র-কন্যা শ্রেণীর।

ক্রো জ্ঞাতি-পদাবলী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সমান্তরাল কাজিনরা (চাচাত ও খালাত) একই শ্রেণীভুক্ত। আড়াআড়ি কাজিনদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাঁরা বাবার দিকের তাঁরা নিজের এক প্রজন্ম ঊর্ধ্বে শ্রেণীভুক্ত; আর যাঁরা মায়ের দিকের তাঁরা এক প্রজন্ম নিচে শ্রেণীভুক্ত।