মানব ইতিহাসের দীর্ঘ বিবর্তনীয় পথে নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় অধ্যায়। আধুনিক মানুষের পূর্বসূরি হিসেবে তারা শুধু দৈহিক শক্তি বা শিকার দক্ষতার জন্য নয়, বরং সামাজিক আচরণ, প্রযুক্তি ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষদের জীবনধারা আমাদের জানায়—মানুষ কেবল শারীরিক নয়, ধীরে ধীরে চিন্তা, অনুভূতি ও সংস্কৃতির দিক থেকেও কীভাবে উন্নত হয়ে উঠেছিল।

নিরাণ্ডার্থাল মানুষ

আবির্ভাব ও নামকরণ

তৃতীয় বরফ যুগে, আনুমানিক আজ থেকে পৌনে দুই লক্ষ থেকে দুই লক্ষ বছর আগে, পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের মানুষের আবির্ভাব ঘটে—যাদের আমরা নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ নামে চিনি। জার্মানির নিয়াণ্ডার্থাল (Neanderthal) নামক স্থানে প্রথম এদের কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই স্থান থেকেই এই প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়। তবে পরবর্তীকালে ইউরোপ, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের অস্তিত্বের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে তারা একটি সীমিত অঞ্চলে নয়, বরং বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকাজুড়ে বসবাস করত।

দৈহিক গঠন ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ আকারে তুলনামূলকভাবে খাটো হলেও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের হাত-পা ছিল মোটা ও পেশিবহুল, যা কঠিন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য সহায়ক ছিল। বরফ যুগের তীব্র শীত মোকাবিলা করার জন্য তাদের শরীর ছিল ভারী ও শক্তপোক্ত। আশ্চর্যের বিষয় হলো—নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের মস্তিষ্কের আকার আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের প্রায় সমান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষের থেকেও বড় ছিল। এটি প্রমাণ করে যে তারা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও খুব পিছিয়ে ছিল না।

বরফ যুগের পরিবেশ ও শিকার জীবন

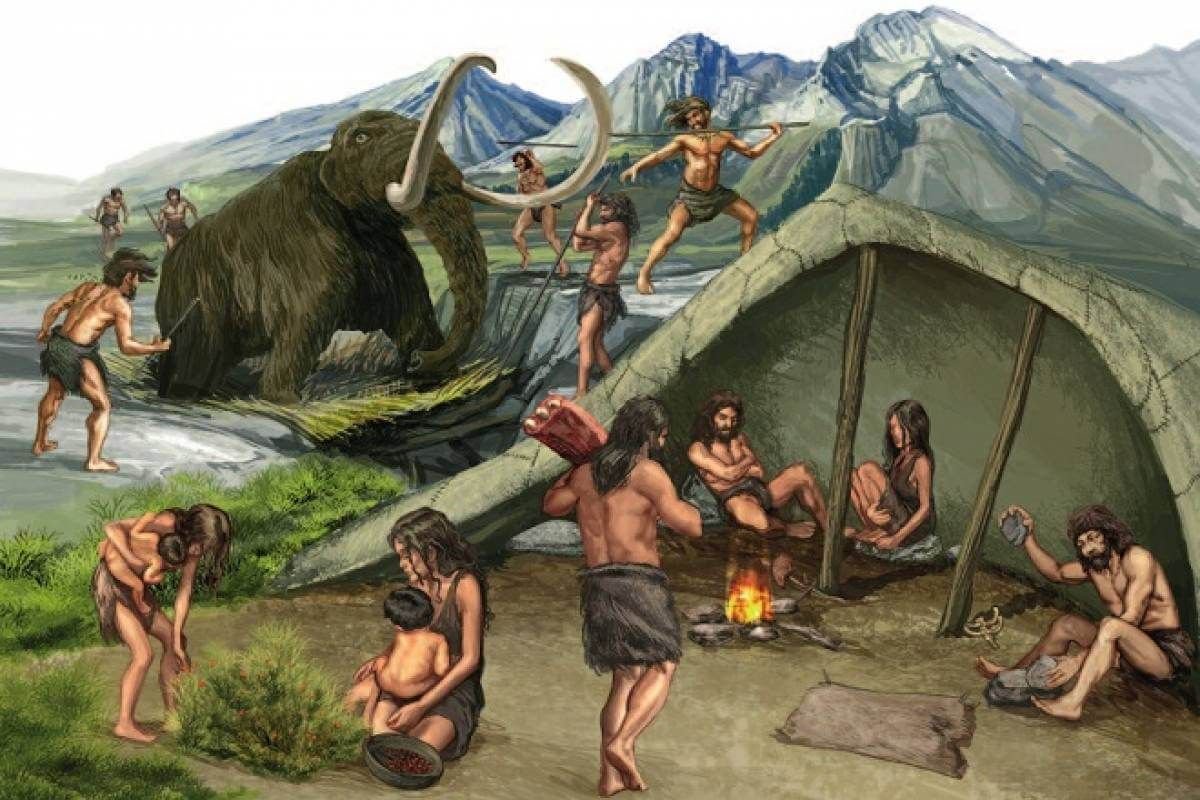

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষদের জীবন ছিল মূলত শিকারনির্ভর। তারা বাইসন, লোমশ ম্যামথ, লোমশ গণ্ডার, বন্য ঘোড়া ও হিংস্র বন্য মহিষের মতো বিশাল আকৃতির ও বিপজ্জনক প্রাণী শিকার করত। এসব প্রাণী ছিল বরফ যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণী, যাদের দেহে ঘন লোম থাকত শীত থেকে বাঁচার জন্য। ম্যামথ ছিল বিশাল আকৃতির এক ধরনের হাতি, যা বহু আগেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

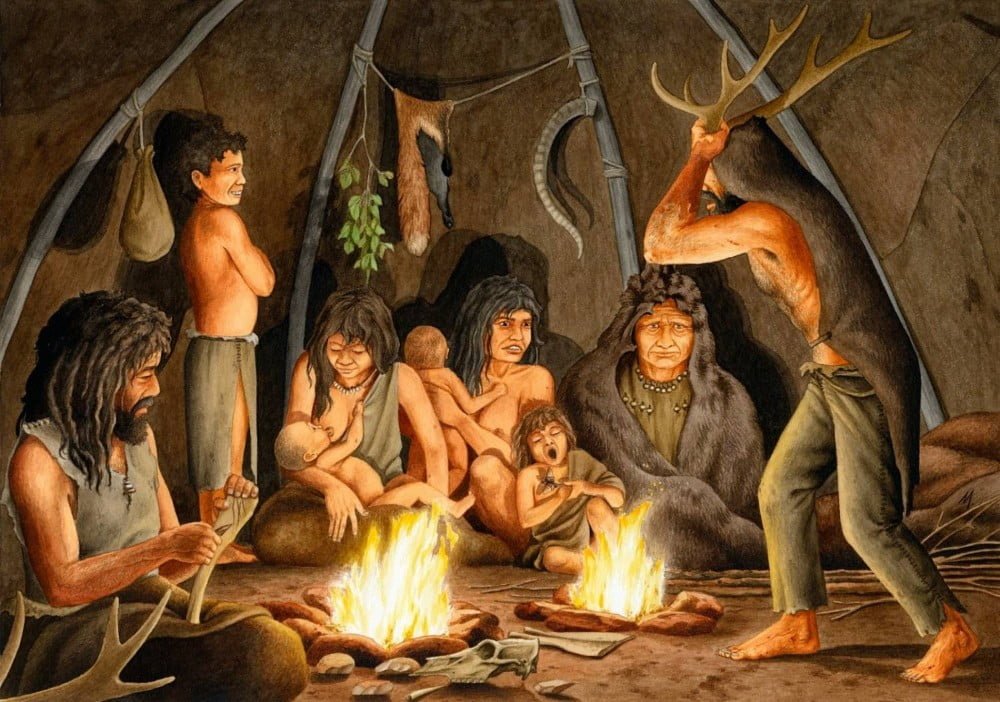

এছাড়াও নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের পরিচয় ছিল হায়েনা, সিংহ ও চিতাবাঘের মতো হিংস্র প্রাণীদের সাথে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে প্রাণীদের প্রতিযোগিতা চলত খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য। গুহাবাসী ভালুকের মতো শক্তিশালী প্রাণীদের মেরে বা তাড়িয়ে নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ গুহা দখল করে সেখানে বসবাস করত। এই গুহাগুলো ছিল তাদের আশ্রয়, রান্নার স্থান ও সামাজিক মিলনকেন্দ্র।

পাথরের হাতিয়ার ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ প্রযুক্তিগত দিক থেকেও বেশ অগ্রসর ছিল। তারা বহু ধরনের পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত এবং প্রতিটি হাতিয়ারের নির্দিষ্ট ব্যবহার ছিল। শিকার করা, শিকারের পশুকে হত্যা করা, চামড়া ছাড়ানো, মাংস কাটা, হাড় ভাঙা, কাঠ বা হাড় ফুটো করা এবং মাটি খোঁড়ার জন্য আলাদা আলাদা হাতিয়ার ব্যবহৃত হতো। এসব হাতিয়ার তৈরি করতে তাদের পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন ছিল।

এই উন্নত হাতিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে তারা শুধু খাদ্য সংগ্রহ করত না, বরং পোশাক তৈরির জন্য পশুর চামড়া ব্যবহার করত এবং দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করত। আগুন ব্যবহারও তারা ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিল, যা শীত নিবারণ, খাদ্য রান্না এবং হিংস্র প্রাণী থেকে সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য ছিল।

সামাজিক আচরণ ও মৃতদেহ সমাধি

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো—তারা মৃতদের কবর দিত। মানুষের ইতিহাসে এটি ছিল এক নতুন ও যুগান্তকারী ঘটনা। মৃতদেহকে পাথরের গর্তে রেখে তার পাশে ব্যবহৃত হাতিয়ার, খাদ্য, ফুল-মালা এবং দেহকে উষ্ণ রাখার জন্য আগুনের পাত্র রাখা হতো। এরপর উপরে পাথরের ছাদ দিয়ে কবর ঢেকে দেওয়া হতো।

এই সমাধি প্রথা থেকে বোঝা যায় যে নিয়াণ্ডার্থাল মানুষদের মধ্যে সহমর্মিতা, স্মৃতি ও মৃত্যুচিন্তার বোধ ছিল। তারা হয়তো মৃত্যুর পরের কোনো অস্তিত্বের ধারণা রাখত অথবা অন্তত প্রিয়জনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করত। এটি মানবিক অনুভূতির বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

শক্তি, দক্ষতা ও লুপ্ত হওয়ার রহস্য

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ ছিল দৈহিকভাবে শক্তিশালী, দক্ষ শিকারী এবং আগুন ও হাতিয়ার ব্যবহারে পারদর্শী। তবুও প্রায় ৩৫ হাজার বছর আগে তারা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যায়। এই লুপ্ত হওয়ার কারণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। অনেকের ধারণা, ততদিনে আধুনিক মানুষের (Homo sapiens) উদ্ভব ঘটে এবং খাদ্য, আশ্রয় ও সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতায় নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ আধুনিক মানুষের কাছে পরাজিত হয়।

আরেকটি সম্ভাবনা হলো—পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনের সাথে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি। বরফ যুগের অবসান, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং নতুন পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ হয়তো তাদের অস্তিত্বকে দুর্বল করে দেয়।

আধুনিক মানুষের সাথে মিশ্রণ

তবে বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশ মনে করেন, নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আধুনিক মানুষের সাথে তাদের মিশ্রণের ফলে ধীরে ধীরে জাতিগত পার্থক্য লোপ পেয়েছিল। আজকের ইউরোপীয় ও এশীয় মানুষের ডিএনএ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে—তাদের শরীরে নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের কিছু জিন এখনও বিদ্যমান। এর অর্থ হলো, নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ আমাদের সম্পূর্ণ আলাদা কেউ নয়; বরং আমাদেরই ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ মানব বিবর্তনের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। তারা ছিল শক্তিশালী, বুদ্ধিমান ও সামাজিকভাবে সচেতন। শিকার, হাতিয়ার, আগুন ব্যবহার এবং মৃতদের সমাধি—সব মিলিয়ে তারা আধুনিক মানুষের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষদের জীবন ও লুপ্ত হওয়ার কাহিনি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—মানুষের ইতিহাস শুধু টিকে থাকার সংগ্রাম নয়, বরং চিন্তা, অনুভূতি ও সংস্কৃতির ধীরে ধীরে বিকাশের গল্পও।