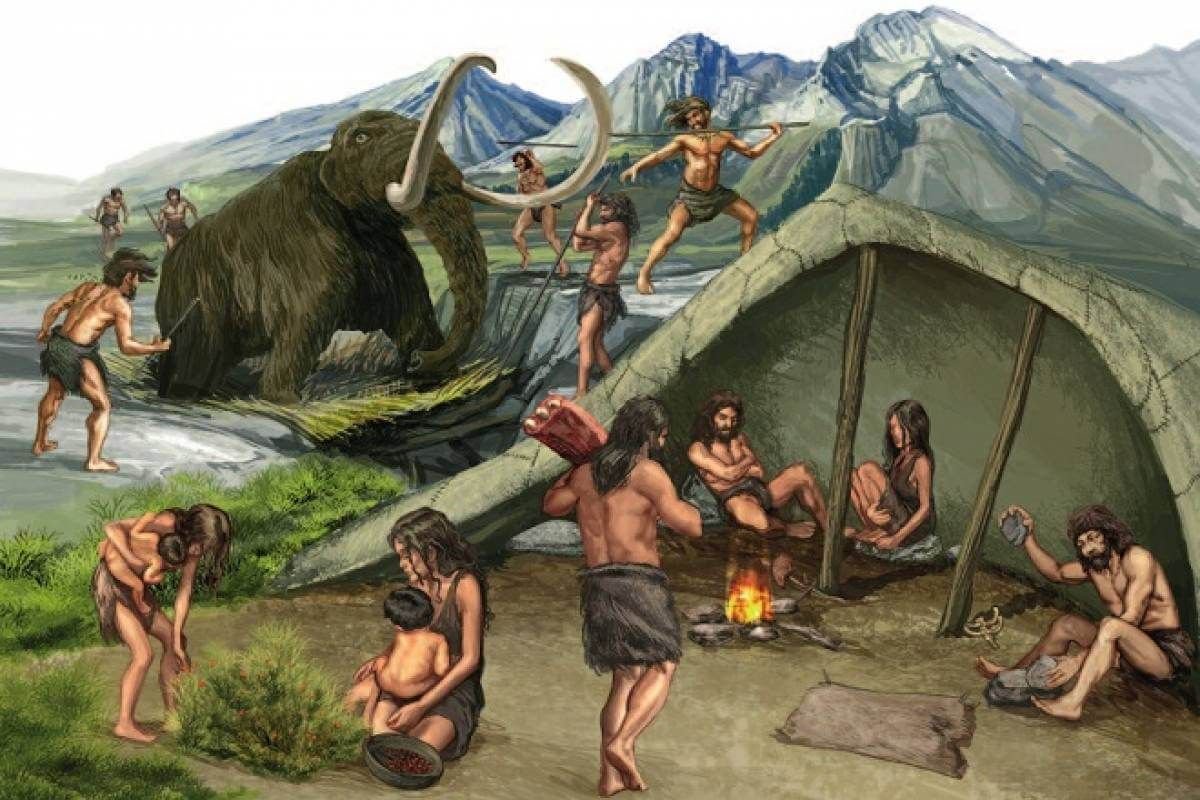

পৃথিবীর প্রথম আলোকে যখন উঠল মানুষ—তার জীবন ছিল সংগ্রাম, কৌতূহল আর এক নিরন্তর অভিযানের মিশ্রণ। পুরান পাথর যুগের শিকারী সমাজ সেই যুগের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি: কাঁচা পাথরের ধার, প্রকতির ছোঁয়ায় গড়া বস্ত্র, দলগত শিকার ও একে অপরের সঙ্গে ভাববিনিময়ের প্রথম চেষ্টা—এসব কিয়দংশ মিলেই গড়ে উঠেছিল মানুষের সমাজের প্রথম ছাঁচ।

এমন সময়ে মানুষের জীবন ছিল পরিবেশের সঙ্গে তীব্র সংগ্ৰামের মাধ্যমে গড়া—খাবারের সন্ধান, আশ্রয়, শত্রু-রক্ষাকবচ ও প্রজনন—এসবই ছিল তাদের দিনরাতের কাজ। কিন্তু তাতেও ছিল বিস্ময়কর উন্নয়ন: হাতে তৈরি পাথরের হাতিয়ার, সহযোগিতার জোরে বড় শিকারের সাফল্য, অঙ্গভঙ্গি ও সূচনামাত্র শব্দে তথ্য আদান-প্রদান—এই ছোট ছোট উদ্ভাবনগুলোই ভবিষ্যৎ সভ্যতার বীজ বপন করেছিল।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কিভাবে আধা-মানুষ থেকে আধুনিক মানুষের দিকে ধাপে ধাপে রূপান্তর ঘটল—কীভাবে হাতের দক্ষতা, মস্তিষ্কের বিকাশ, ভাষার উত্থান এবং সামাজিক সমন্বয় একসঙ্গে কাজ করে মানুষকে আলাদা করেছে অন্যান্য প্রাণীর থেকে। শিকারী জীবনের কঠোর বাস্তবতা ও সমন্বয়ের অদম্য শক্তিই ছিল মানুষের বিবর্তনের এক শক্তিশালী চালিকা শক্তি।

চলুন, সেই দূর অতীতে ফিরে গিয়ে জানি—কীভাবে পাথরের একটি টুকরো, একটি অস্বচ্ছ সংকেত অথবা একগুচ্ছ মানুষের সমন্বয় ভবিষ্যৎ সভ্যতার প্রথম ছাপ রেখে গিয়েছিল।

পুরান পাথর যুগের শিকারী সমাজ

পুরান পাথর যুগের শিকারী সমাজ

পৃথিবীতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল, রূপান্তরশীল। জগতের পরিবর্তন আছে, আছে, তাই তার একটা ইতিহাস আছে। যদি জগৎ স্থবির হত, পরিবর্তনহীন রূপান্তর হত, তবে তার কোনো ইতিহাস থাকত না। ইতিহাস কথাটার মধ্যেই তাই একটা গতিময়তার ধারণা নিহিত রয়েছে। ইতিহাস অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাস, রূপান্তরের ইতিহাস। মানব সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে কথাটা, বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

মানুষের ইতিহাস বলতে তাই কতগুলো তাৎপর্যহীন, সম্পর্কহীন ঘটনার বিবরণমাত্র বোঝায় না; তার রূপান্তরের, তার প্রগতিশীল বিকাশের বিবরণকেই বোঝায়।

মানুষের ইতিহাস লিখতে গেলে তার উৎপত্তির কাহিনী দিয়েই শুরু করা দরকার। কিন্তু এখানে একটা অসুবিধা আছে। আজকের পৃথিবীতে যে মানুষ বাস করছে, এ জাতের মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে ঘটেছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। তার আগের অন্য এক অসম্পূর্ণ মানুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছিল এবং তা ছিল এক দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়া। আবার এ পরিবর্তনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা প্রাণিজগতের বিবর্তন থেকে পৃথক।

মানুষের আগের অর্থাৎ মানুষের চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের সব প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে। এভাবেই নতুন নতুন দেহ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করে একটা প্রাণী অন্য একটা প্রজাতির প্রাণীতে পরিণত হয়। যেমন মাটিতে যে সব প্রাণী বাস করে তাদের পক্ষে মাথার দুপাশে চোখ থাকা সুবিধাজনক। তার ফলে তারা সহজে চারপাশে দৃষ্টি রাখতে পারে, সহজে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

কিন্তু প্রায় সাত কোটি বছর আগে মুষিকজাতীয় একরকম স্তন্যপায়ী প্রাণী যখন গাছে বাস করতে শুরু করল, তখন মুখের দুপাশে চোখ থাকাটা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল। কারণ, গাছের ডালে চলাফেরার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই বেশি দরকার। মুখের সামনে দুটো চোখ থাকলে যে কোনো জিনিসের উপর দুই চোখের দৃষ্টি একসাথে ফেলা সম্ভব হয়।

আর তার ফলে কোন জিনিসটা কাছে কোনটা দূরে অথবা একটা জিনিসের বেধ বা গভীরতা কতখানি তা বোঝা সম্ভব হয়। বৃক্ষবাসীদের পক্ষে এ গুণটা বিশেষ দরকারী। এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে যেতে হলে সেটা কত দূরে আছে তা নিখুঁতভাবে অনুমান করতে পারা চাই।

একাজটা বানররা সহজেই করতে পারে, কারণ তাদের চোখ দুটো মুখের সামনের দিকে এবং দুই চোখে তারা একই জিনিসের যে দুটো চিত্র দেখতে পায়, তাদের মগজে গিয়ে সেগুলো একত্রিত হয়ে একটা চিত্রে পরিণত হয়। অপরপক্ষে, শুধু এক চারপাশের জিনিসকে মনে হয় কাগজে আঁকা ছবির মতো। এক চোখওয়ালা মানুষ তাই সহজে স্থির করতে পারে না দুটো জিনিসের মধ্যে কোনটা কাছে কোনটা দূরে।

অনেককাল আগে, চার-পাঁচ কোটি বছর আগে, এক জাতের স্তন্যপায়ী প্রাণী গাছে বাস করার ফলে ঐ পরিবেশের উপযোগী কতগুলো গুণ অর্জন করেছিল, যা ভূমিচর প্রাণীদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। এ জাতের প্রাণীদের বলা হয় প্রাইমেট। অতীতকালের প্রাইমেটদের একটি শাখা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাইমেটদের অন্যান্য শাখার প্রাণীরা বানর অথবা নরবানর (গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি) পর্যায়েই আটকে আছে।

গাছে চলার পক্ষে তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখর বাধাস্বরূপ বলে প্রাইমেটরা ক্রমে চ্যাপ্টা নখ অর্জন করল। গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে সুবিধা বলে প্রাইমেটরা ক্রমশ অর্জন করেছে এমন আঙুল, যা স্বতন্ত্রভাবে নাড়ানো চলে এবং তার বুড়ো আঙুল অন্যান্য আঙুলের উল্টোদিকে এমন আলাদা ভাবে অবস্থিত যে, তার ফলে যে কোনো জিনিসকে মুঠ করে ধরা যায়। গাছে বাস করার ফলে প্রাইমেটদের মাংসপেশি, ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ুতন্ত্রেরও বিকাশ ঘটেছে।

প্রাইমেটদের মগজের ক্রমবিকাশ। (ক) শিম্পাঞ্জী (খ) অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষ (গ) খাড়া মানুষ (পিকিং ও জাভা মানুষ)। করোটির ভিতরে কালো রঙে মগজের আকার দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, মগজের আয়তন যত বৃদ্ধি পেয়েছে, চোয়ালের আকার ততই তুলনামূলকভাবে ছোট হয়ে এসেছে।

গাছের ডালে যারা বাস করে তাদের জগৎ মাটির প্রাণীর মতো স্থির নিশ্চল জগৎ নয়। গাছের ডাল সব সময়েই দুলছে, আন্দোলিত হচ্ছে, কখনও প্রাণিদেহেরই ভাবে। এ চিরচঞ্চল জগতে থাকতে গেলে সব সময় ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়, দ্রুত চিন্তা করতে হয়। স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটাতে হয়। পরিবেশের দিক থেকে এ রকম সহায়তা পাওয়ার ফলেই প্রাইমেটরা কালক্রমে বড় মগজের অধিকারী হয়েছে।

প্রাইমেটদের একটা শাখা যখন গাছ থেকে নেমে এল এবং বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষে পরিণত হল, তখনও তার মধ্যে প্রাইমেটদের ঐ সকল গুণ (বিশেষ ধরনের চোখ-জোড়া, হাত, মগজ) রয়েই গেল এবং আরও বিকাশ লাভ করল। প্রাইমেটদের অন্যান্য শাখার প্রাণীর মধ্যেও প্রাইমেটদের ঐ সকল গুণ রয়ে গেছে। এ কারণেই বানর, গরিলা ও মানুষের মধ্যে কতগুলো আশ্চর্য মিল রয়েছে। এখানে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

পরিবেশের প্রভাবে প্রাণী নতুন নতুন প্রয়োজনীয় গুণ অর্জন করে, কথাটার মানে কি? দরকার হলেই কি কেউ তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখর বাদ দিয়ে চ্যাপটা নখ অর্জন করতে পারে? অথবা মুখের দুই পাশ থেকে চোখকে ঠেলে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে আসতে পারে? তা কেউ পারে না। সাধারণভাবে অবশ্য একথা ঠিক যে, পিতামাতার মধ্যে যে দৈহিক গুণ থাকে, সন্তান তা লাভ করে। এ প্রক্রিয়ার নাম বংশগতি।

এ কারণেই মানুষের সন্তান তার পিতামাতার অনুরূপ হয়, ভালুকের সন্তান ভালুকের মতোই হয়। তবে পিতামাতার প্রায় অনুরূপ হলেও কোনো সন্তানই ঠিক তার পিতামাতার মতো হয় না, খানিকটা পার্থক্য থাকেই। এ পার্থক্য থেকেই পরিবর্তনের বা বিবর্তনের শুরু। তবে প্রাণিজগতে বিবর্তন শুধু একটা প্রাণীর দ্বারা ঘটে না, এর জন্য একদল প্রাণীর দরকার হয়। মনে করা যাক, বৃক্ষবাসী একদল প্রাইমেটের মধ্যে একটা প্রাইমেটের ক্ষেত্রে চোখ দুটো খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে এল।

এ প্রাইমেটের সন্তানরাও ঐ রকম চোখবিশিষ্ট হবে। কয়েক পুরুষ পরে দেখা যাবে ঐ দলের মধ্যে কয়েক শ’ প্রাইমেট রয়েছে, যাদের চোখ-জোড়া খানিকটা সামনের দিকে। গাছের উপর এ ধরনের চোখওয়ালা প্রাইমেটদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি বলে এরা বেশি বেশি সংখ্যায় বেঁচে থাকবে এবং দু’পাশে চোখওয়ালা প্রাইমেটরা (গাছ থেকে পড়ে) বেশি বেশি সংখ্যায় মারা যেতে থাকবে।

কিছুকাল পরে দেখা যাবে, জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে মুখের দুপাশে চোখওয়ালা প্রাইমেটরা লুপ্ত হয়েছে আর মুখের সামনের দিকে চোখওয়ালা প্রাইমেটরা তাদের স্থান নিয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন, কারণ প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক পরিবেশ কর্তৃক নির্বাচিত হযে জীবনসংগ্রামে জয়ী প্রজাতিসমূহ বেঁচে থাকে। জীবনসংগ্রাম মানে অবশ্য হাতাহাতি মারামারি নয়। যারা প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুরূপ দেহবৈশিষ্ট্য লাভ করে তারা জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়।

যাদের দেহবৈশিষ্ট্য প্রকৃতির আনুকূল্য লাভ করে না তারা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়। তবে পরাজিত হলেও এরা সব সময় লুপ্ত নাও হতে পারে, হয়তো কষ্টে বা অপ্রধান হয়ে বেঁচে থাকে। উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তা থেকে বোঝা যাবে সামগ্রিকভাবে দেখলে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, নতুন পরিবেশের প্রভাবে বৃক্ষবাসী প্রাইমেটরা নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ক্রমশ নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটাতে শুরু করল।

প্রজাতি বলতে বোঝায় একই জাতীয় প্রাণীদের, যারা নিজেদের মতো সন্তানের জন্ম দিয়ে বংশবিস্তার করতে পারে। যেমন, সমস্ত মানুষ এক প্রজাতির প্রাণী, সব গরু এক প্রজাতির প্রাণী, ইত্যাদি। মানুষের উৎপত্তির আগে পর্যন্ত প্রাণিজগতে বিবর্তন ঘটেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এসে দেখা যায় মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা নিজেরাই বিবর্তন ঘটাচ্ছে।

যদিও মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আধুনিক ধরনের মানুষের উৎপত্তি হয়েছে (যে মানুষ মস্তিষ্কের ক্ষমতা বা হাতের কাজের দক্ষতার দিক থেকে ঠিক আমাদের মতোই ছিল), তথাপি তার আগে দশ পনের বা কুড়ি লক্ষ বছর আগেকার আধা-মানুষদের আমরা মানুষের হিসাব থেকে বাদ দিতে পারি না।

কারণ গত দশ পনের লক্ষ বছর ধরে আধা-মানুষরা দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের দৈহিক বিবর্তন ঘটিয়েছে এবং তার ফলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আধুনিককালের সুসম্পূর্ণ মানুষের উদয় ঘটেছে। শুধু দৈহিক গুণাগুণের বিচার করলে আমরা হয়তো তাদের মানুষের হিসাব থেকে বাদ দিতে পারতাম, কিন্তু সামাজিক কার্যকলাপের দিক দিয়ে পর্যায়ের আধা-মানুষরা যেসব দৈহিক ও মানসিক গুণ অর্জন করেছে তার ফলেই।

বিচার করলে আধা-মানুষদেরও মানুষ বলতে হয়। গত পাঁচ দশ লক্ষ বছর ধরে অসভ্য আধুনিক মানুষের উদয় সম্ভব হয়েছে, এ কথা তো সত্যি বটেই। তা ছাড়াও সব আধা-মানুষরা যেসব কার্যকলাপ, রীতিনীতি, চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিল, তার অনেক কিছুই পরবর্তীকালের সুসম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের সমাজ জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে তাদের আমরা আধা-মানুষ বলছি তার কারণ, দেহের নানা বৈশিষ্ট্যের বিচারে তারা ছিল আধুনিক মানুষদের তুলনায় অসম্পূর্ণ।

যেমন, তাদের অনেকেই পুরোপুরি খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারত না, এবং তাদের মগজের পরিমাণও ছিল কম। আবার ঐসব আধা-মানুষরা এমন সব গুণ অর্জন করেছিল, বা আবিষ্কার সাধন করেছিল যার দরুন আমরা সুসভ্য মানুষরা আজকের দিনেও মানুষ বলে গব করতে পারছি। যেমন, মানুষের ভাষা অর্থাৎ কথা বলার ক্ষমতা। একথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, ভাষার জন্যই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পুরোপুরি আলাদা।

মানুষের মতো মগজ, হাত, চোখ আছে বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটাং ইত্যাদিরও। কিন্তু মানুষের মতো কথা বলতে পারে না আর কেউ। কথা বলতে পারার গুরুত্ব কতখানি? এর গুরুত্ব অসাধারণ। এই ভাষার সাহায্যেই মানুষ চিন্তা করতে পারে এবং অন্য মানুষের সাথে কথা বলে চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে। এর ফলে কোনো কোনো জিনিস শিখলে বা জানলে মানুষ সহজেই ভাষার সাহায্যে অন্য মানুষকে তা শেখাতে পারে।

কুকুর, বানর ইত্যাদি মানুষের প্রাণী কথা বলতে পারে না বলে তারা চিন্তা করতেও পারে না বা অন্যের কাছে নিজের ভাব প্রকাশও করতে পারে না। ফলে ঐসব প্রাণী সীমিতসংখ্যক অভিজ্ঞতা নিজ নিজ সন্তানদের অথবা দলের প্রাণীদের হাতে-কলমে শিখিয়ে থাকে। এসব শিক্ষার বেশির ভাগ বিষয়ই হল, কোনটা খাদ্য কোনটা অখাদ্য, কে শত্রু, কে মিত্র, বিপদ থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় ইত্যাদি।

কিন্তু কোনো দিন একটা বিড়াল আরেকটা বিড়ালকে মুখে বলে জানাতে পারবে না যে, চিনি গুড়ের মতোই মিষ্টি। মানুষের প্রাণীরা তাই কখনও বংশানুক্রমে বেশি বেশি করে এবং নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অপরপক্ষে মানুষ যেসব নতুন জ্ঞান লাভ করে বা নতুন কৌশল ও যন্ত্র আবিষ্কার করে তা ভাষার মাধ্যমে অন্য মানুষকে এবং বংশানুক্রমে অন্যদের শিখিয়ে যেতে পারে।

এত যে গুণ ভাষার, সে ভাষা মানুষ আয়ত্ত করল কি ভাবে? কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছিলেন কি? মোটেই তা নয়। এটা কোনো একজন মানুষের আবিষ্কার নয়। এটা একটা সামাজিক আবিষ্কার। আদিম সমাজের মানুষরা সবাই মিলে এর আবিষ্কার করেছিল। এবং তাদের সমাজ সংগঠন ও সামাজিক কার্যকলাপই এ আবিষ্কারকে সম্ভব করে তুলেছিল। আদিম মানুষ পশু শিকার করে প্রাণধারণ করত।

ক্রমে যখন অনেক মানুষ মিলে বড় বড় পশু শিকার করতে শুরু করল, তখন তাদের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের জন্য ও সহযোগিতার জন্য যে ভাব-বিনিময়ের চেষ্টা হয়, তারই ফলে ক্রমে ক্রমে ভাষার সৃষ্টি হয়। অবশ্য মানুষের কথা বলাকে সম্ভব করে তোলার জন্য কতগুলো দেহ-বৈশিষ্ট্য অর্জনের দরকার হয়েছিল। যেমন, বড় আকারের উন্নত মগজ, উন্নত বাকযন্ত্র ও জিভ, কান ও জিভের সমন্বয় ব্যবস্থা ইত্যাদি।

অবশ্য মানুষের তৎকালীন জীবন-যাত্রা ও কার্যকলাপ এ সকল দেহ-বৈশিষ্ট্য অর্জনের সহায়তাও করেছিল। কুড়ি পঁচিশ লক্ষ বছর আগের এক ধরনের আধা-মানুষদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাস। কথাটার অর্থ হল দক্ষিণের বানর। এই আধা-মানুষরা এক ধরনের ধারালো পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত পশু শিকারের জন্য। সে অস্ত্রগুলো তাদের কঙ্কালের কাছে পাওয়া গেছে।

একটা পাথর দিয়ে আরেকটা পাথরকে আঘাত করে ফাটিয়ে এসব ছোট ছোট হাতিয়ার তৈরি করত আমাদের পূর্বপুরুষ সেই আধা-মানুষরা। এসব হাতিয়ারের কোনোটার একমুখ ছুঁচালো, কোনোটার দুপাশ ধারালো। কোনোটা দিয়ে পশু হত্যা করা চলে, কোনোটা দিয়ে নিহত পশুর চামড়া ছাড়ানো চলে, কোনোটা দিয়ে মাংস কাটা চলে ইত্যাদি।

এসব হাতিয়ার যত আদিম ধরনেরই হোক, এসব তৈরি করার জন্য তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি এবং হাত ও চোখের কাজের সমন্বয় দরকার হয়েছে, মাথা খাটানোরও দরকার হয়েছে। হাত ও চোখের কাজের সমন্বয় বলতে কি বোঝায়? আমরা যে জিনিসটা চোখে দেখি, নাগালের মধ্যে থাকলে তা সহজেই ধরতে পারি। ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় শূন্যে লাফিয়ে উঠে বল লুফে নিতে পারেন। ভাল হাতের টিপ যাঁর আছে তিনি ঢিল ছুঁড়ে পাখি মারতে পারেন।

এ সব সম্ভব হয় এ কারণে যে, আমাদের মাথার মধ্যে অর্থাৎ মগজের মধ্যে, চোখের দৃষ্টি ও হাতের কাজের মধ্যে একটা সংযোগব্যবস্থা আছে। এ সংযোগ স্থাপিত হয় অনেক সংখ্যক সূক্ষ্ম স্নায়ুর সাহায্যে। মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে স্নায়ুকোষ, সেখান থেকে টেলিফোন তারের মতো অজস্র স্নায়ুসূত্র সারা শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে— কোনটি শেষ হয়েছে চোখ, কান, মুখ, হৃৎপিণ্ড ফুসফুস ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গে, কোনোটি শেষ হয়েছে দেহের চামড়ায়।

এক ধরনের স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কের নির্দেশ বিভিন্ন অঙ্গে, যথা, হাত, পা, চোখ, মুখ ইত্যাদিতে যায়। মানুষের মস্তিষ্কের উপরের অংশকে বলে গুরুমস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্কের উপরের স্তরকে বলে কর্টেক্স। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রগুলো এখানেই রয়েছে। কর্টেক্সে রয়েছে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, ব্যথাবোধ ইত্যাদির কেন্দ্র। আবার এ সব বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী স্নায়ুও মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে।

মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় চোখ এবং হাতের কাজের সমন্বয়-ব্যবস্থাই মানুষের মগজের অর্ধেক জুড়ে রয়েছে। মানুষের মগজের ভিতর দৃষ্টিশক্তি ও হাতের কাজের মধ্যে এ সমন্বয়ব্যবস্থা রয়েছে বলেই মানুষ অনায়াসে হাতিয়ার বানাতে পারে, যন্ত্র চালাতে পারে। অবশ্য চোখ ও হাতের কাজের সমন্বয় ব্যবস্থার খানিকটা মানুষ তার পূর্বপুরুষ বৃক্ষবাসী প্রাইমেটদের কাছ থেকে পেয়েছিল।

কিন্তু হাতিয়ার তৈরির মাধ্যমে এবং সফলভাবে শিকার করার মাধ্যমেই যে মানুষ এ সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর একটা প্রমাণ হচ্ছে, শিকারী জীবনের শেষ ২০ লক্ষ বছরে মানুষের (বা আধা-মানুষের) মস্তিষ্কের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মানুষের হাতের কাজের দক্ষতা ও জীবনযাত্রার জটিলতা বৃদ্ধি দুইয়ে মিলে তার মস্তিষ্ককে বড় করে তুলেছিল। কয়েকটা অনুকূল পরিস্থিতিতে এটা সম্ভব হয়েছিল।

বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদির তুলনায় আদিম মানুষ বা আধা-মানুষরা প্রথম থেকেই হাতের ব্যবহার অনেক বেশি করত। বানর বা শিম্পাঞ্জীকে খাদ্য ভেঙে টুকরো করে খাওয়ার জন্য মুখকেই বেশি ব্যবহার করতে হয়, একাজে হাত তার বিশেষ কাজে আসে না। শক্ত খাদ্য কামড়ে টুকরো করে খেতে হয় বলেই তাদের চোয়াল এবং দাঁত এত শক্ত আর বড়। আদিম মানুষরা হাতিয়ারের সাহায্যে খাদ্য টুকরো করে কেটে খেতে শেখার ফলে তার মুখের উপর চাপ কমে গেল।

এর ফলে চোয়ালটা ক্রমশ ছোট হওয়ার পথে কোন বাধা রইল না। চোয়াল ছোট হয়ে আসার ফলে মানুষের মস্তিষ্ক আকারে বড় হতে পারল। মানুষ আগুন ব্যবহার করতে শেখার পর যখন রান্নার কৌশল আবিষ্কার করল, তখন পোড়া বা সেদ্ধ খাদ্য নরম হওয়ার দরুন চোয়াল আরও ছোট হল এবং মস্তিষ্ক আরও বড় হতে পারল। অবশ্য মানুষের শিকারী কার্যকলাপ তার মগজবৃদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল; চোয়াল ছোট হওয়ায় মগজ বড় হওয়ার বাস্তব দৈহিক অবস্থা সৃষ্টি হল।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, হাতের দক্ষ কাজ যদিও মগজের বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছিল, হাতের এ প্রভাব একতরফা ছিল না। মগজ যত বড় আর উন্নত হয়েছে সেটা আবার ততই বেশি করে হাতের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। কারণ, হাতই কাজ করে একথা যেমন সত্য, মস্তিষ্ক হাতরে চালায় সে কথাও সমান সত্য। আদিম মানুষের জীবনযাত্রা ও সামাজিক কার্যকলাপ তাদের দৈহিক বিবর্তনকে আরও অন্যভাবেও প্রভাবিত করেছিল।

শিকারী সমাজ যত অগ্রসর হতে থাকে ততই শিকারের সময় দলের মধ্যে কাজের সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য ভাবের আদান-প্রদান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেমন, একটা বড় হাতি শিকার করতে হলে অনেক লোক মিলে তা করতে হয়। এসব লোক কারা কোন দিক থেকে হাতিটাকে তাড়া করবে, কারা কোন দিক থেকে আক্রমণ করবে তা স্থির করতে না পারলে, নির্দেশ দিতে না পারলে এবং সকলের কাজকে সুশৃঙ্খলভাবে সমন্বিত করতে না পারলে, এত বড় প্রাণীকে শিকার করা সম্ভব নয়।

এবং এ ধরনের নির্দেশ দান, কাজের সমন্বয় সাধন ভালভাবে হতে পারে কথার সাহায্যে। অবশ্য ভাষা তাই বলে একদিনে সৃষ্টি হয়নি। প্রথম প্রথম হয়তো ভাবভঙ্গির সাহায্যে, অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাবের ও সংবাদের আদান-প্রদান হত। আফ্রিকার অনেক শিকারীগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও শিকারের সময় অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ইঙ্গিতে পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের প্রথা রয়েছে।

আদিমকালে অঙ্গভঙ্গির সাথে অর্ধোচ্চারিত শব্দও মানুষ ব্যবহার করত সঙ্কেত হিসাবে, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভের নড়াচড়ার মতো যথেষ্ট জায়গা না থাকাতে শব্দোচ্চারণ খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। ক্রমে যখন মানুষের চোয়ালের হাড় ছোট হল তখন জিভের নড়াচড়ার মতো স্থান হল মুখের ভিতরে, ফলে সুস্পষ্ট শব্দোচ্চারণ সম্ভব হল। অবশ্য তার পাশাপাশি গলার ভিতরের বাকযন্ত্রেরও উন্নতি হয়েছে এবং কানের সাথে জিভের কাজের সমন্বয়ব্যবস্থাও জন্ম নিয়েছে।

কর্টেক্সের শ্রবণ কেন্দ্র এবং কথা বলার কেন্দ্রের মধ্যে কতগুলো আভ্যন্তরীণ স্নায়ুসূত্রের সংযোগ আছে। তার ফলে কানে যে শব্দ শোনা যায়, জিভটা কোনো স্থানে নিলে সে রকম শব্দ উৎপন্ন করা যায় তা মানুষ নিজে থেকেই বুঝতে পরে। কান ও জিভের কাজের মধ্যে এ সমন্বয় ব্যবস্থা দেহের অভ্যন্তরে থাকার ফলেই মানবশিশুকে কথা শেখানো এত সহজে সম্ভব হয়।

আমরা দেখতে পেলাম মানুষ তার উৎপত্তির লগ্নে নিজেদের চেষ্টার অর্থাৎ নিজেদের সামাজিক কার্যকলাপ দ্বারা নিজেদের দৈহিক বিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক সুসম্পূর্ণ মানুষের উদ্ভব ঘটিয়েছে। দৈহিক পূর্ণতা লাভের আগের পর্যায়ের মানুষ দেহগতভাবে আধা-মানুষ হলেও সামাজিকভাবে তাদের মানুষ বলে মানতেই হয়। মানুষের ইতিহাস বর্ণনাকালে আমরা তাই প্রাগৈতিহাসিক সময়ের আধা-মানুষদের ইতিহাস থেকেই শুরু করব।

কারণ, আমরা দেখতে পাব প্রাগৈতিহাসিক কালের ঐ আধা-মানুষরা যেসব কলাকৌশল, সামাজিক রীতিনীতি, মানবিক সম্পর্ক ইত্যাদির আবিষ্কার ও প্রবর্তন করেছিল তার অনেক কিছুই এখন আমাদের কালেও টিকে রয়েছে। আমরা দেখতে পাব, আধুনিক কালে আমাদের মধ্যে যে সকল ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ রয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো চিরায়ত ও সৎ মূল্যবোধের (যথা, মানবপ্রেম, সাম্যবোধ ইত্যাদির) উদয় ঘটেছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজে।

অপরপক্ষে বর্তমান কালের অনেক কদাচার, কুসংস্কার (যথা স্বার্থপরতাবোধ, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা) ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক যুগে তথাকথিত সভ্যতার উদয়ের পর।