আজকের আলোচনার বিষয় বংশ ধারা – যা সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞাতিত্ব এর অর্ন্তভুক্ত, বংশ ধারা (descent) বলতে বোঝান হয়ে থাকে বংশের ধারা। বংশের ধারা নিরূপনের বেলায়, নৃবিজ্ঞানীদের কাছে প্রধান জিজ্ঞাসা হচ্ছে: এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্ম অর্থাৎ, পিতা-মাতা এবং তাদের সন্তান, এ দুই প্রজন্মের সম্পর্ক কিভাবে সংগঠিত? বংশধারা তাত্ত্বিকদের মতে, প্রতিটি ব্যক্তির সাথে তার পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক দুইভাবে সংগঠিত হতে পারে।

হয় তার বাবার মাধ্যমে, অথবা তার মায়ের মাধ্যমে। তার উত্তরসূরীদের বেলায়, অর্থাৎ, তার পরবর্তী প্রজন্মের সাথে, তার সম্পর্ক নিরূপনের মাধ্যম হতে পারে, হয় তার কন্যাসন্তান অথবা তার পুত্রসন্তান। মনে রাখবেন যে, কোন নির্দিষ্ট বংশধারা ব্যবস্থায়, কিছু সূত্রিতার (lineal link) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, আর কিছু সূত্রিতা গুরুত্বহীন হিসেবে দেখা হয়।

বংশ ধারা

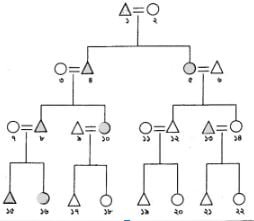

সাধারণত দেখা যায় যে, কোন একটি বিশেষ লিঙ্গীয় সূত্রিতার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। অপরটির উপর না। একে বলে একরৈখিক বংশধারা নীতি (unilineal descent rule), যেহেতু সেই সমাজে কেবলমাত্র একটি সূত্রিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। যদি, পিতা সূত্রিতার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তাহলে সেটা হয় পিতৃসূত্রীয় (patrilineal, agnatic) বংশধারা। এই নীতি অনুসারে পুরুষ হচ্ছেন পূর্বসুরী, এবং দলগত সদস্যপদ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে অটুট এবং একাদিক্রমে পুরুষ সূত্রিতার মাধ্যমে (পুরুষ পূর্বসূরীর ছেলে, তার ছেলের ছেলে, তার ছেলের ছেলের ছেলে ইত্যাদি)।

যদি উল্টোটা ঘটে, অর্থাৎ, মা যদি হন এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্মের সূত্রিতার মাধ্যম, তাহলে সেটাকে নৃবিজ্ঞানীরা বলেন মাতৃসূত্রীয় কিংবা জড়ায়ুসুত্ৰীয় (matrilineal, uterine) বংশধারা। এই নীতি অনুসারে একমাত্র নারীই হতে পারেন পূর্বসূরী এবং দলগত সদস্যপদ নির্ধারণ করা হয় অটুট এবং একাদিক্রমে নারীর মাধ্যমে (নারী পূর্বসুরীর কন্যা, তার কন্যার কন্যা, তার কন্যার কন্যার কন্যা ইত্যাদি)।

কিন্তু পৃথিবীর সকল সমাজ কেবল পিতৃসূত্রীয় অথবা মাতৃসূত্রীয়ভাবে সংগঠিত হয় না। কিছু সমাজে দেখা যায় যে, দুটি একরৈখিক বংশধারা নীতিই বিদ্যমান। এ ধরনের নীতিমালা যে সকল সমাজে প্রযোজ্য, সেগুলো নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায়, দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা নীতি (double-unilineal descent) দ্বারা সংগঠিত। কিন্তু বিষয়গুলো আরও জটিল।

একরৈখিক এবং দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা নীতি বাদে, কিছু-কিছু সমাজে, আরেক ধরনের সূত্রিতা বিদ্যমান। সেখানে প্রচলিত, নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায়, অন- একরৈখিক বংশধারা নীতি (non-unilineal descent)। অন-একরৈখিক হতে পারে দুই ধরনের: অনুষঙ্গিক (cognatic) এবং দ্বিপাক্ষিক বা দ্বিপার্শ্বিক (bilateral) বংশধারা। অনুষঙ্গিক নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত বংশীয় দল হচ্ছে সেটি যার সদস্য নির্ধারিত হতে পারে পূর্বপুরুষ অথবা পূর্বনারীর মাধ্যমে, একাদিক্রমে পুরুষ অথবা নারী সূত্রিতার মাধ্যমে, অথবা এ দুটো সূত্রিতার বিভিন্ন ধরনের সমন্বয়ের মাধ্যমে। অন্য কথায়, পূর্বসূরী যেমন হতে পারেন নারী কিংবা পুরুষ, আবার একই সাথে, সেই পূর্বসূরীর সাথে সূত্রিতার সম্পর্ক একান্তভাবে নারী বা পুরুষের মাধ্যমে নয়।

অর্থাৎ, অনুষঙ্গিক বংশধারার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন লিঙ্গীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিপাক্ষিক বা দ্বিপার্শ্বিক সূত্রিতা ইউরোপ, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত। একজন ব্যক্তি (নারী বা পুরুষ) তার বংশ সূত্রিতা, সকল পূর্বসূরী নারী এবং পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্যে দাঁড় করাচ্ছেন।

দ্বৈত সূত্রীয় বংশধারা (সংক্ষেপে দ্বিসূত্রীয়, bilineal descent ) দ্বিপাক্ষিক/দ্বিপার্শ্বিক বংশধারা হতে ভিন্ন। অস্ট্রেলিয়ার কিছু আদিবাসী জাতির মধ্যে দেখা গেছে যে, পিতৃ-এবং মাতৃ-সূত্রিতা আড়াআড়ি ভাবে সম্পর্কিত । নৃবিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন দ্বৈত সূত্রীয় বংশধারা।

কোন্ কোন্ নীতির ভিত্তিতে বংশ সংগঠিত হয়ে থাকে, তা ছিল উপরের আলোচনার বিষয়। মনে রাখবেন, বংশ হচ্ছে একটি সামাজিক দল। সামাজিক দল হিসেবে এটি বিশেষ বিশেষ নীতি দ্বারা গঠিত। বিশেষ ধরনের বংশীয় নীতি বিশেষ ধরনের বংশীয় দল গঠন করে। যেমন: পুরুষ সূত্রিতা গঠন করে পিতৃসূত্রীয় বংশ ইত্যাদি ।

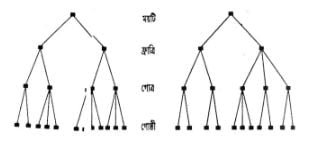

গোষ্ঠী, গোত্র, ফ্রাত্রি এবং ময়টি গোষ্ঠী (lineage) হচ্ছে একটি জ্ঞাতিদল যার সদস্যরা তাদের বংশীয় সূত্রিতা পুরুষ পরম্পরা কিংবা নারী পরম্পরার মাধ্যমে নির্ধারণ করেন। গোষ্ঠী হচ্ছে পূর্বসূরী কেন্দ্রীক। সদস্য হিসেবে তখনই কাউকে গ্রহণ করা হয় যখন তিনি নির্দিষ্ট পূর্বসূরীর সাথে তাঁর সূত্রিতা প্রমাণ করতে পারেন। নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে, অপাশ্চাত্যের বহু সমাজে একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক বা আইনী অস্তিত্ব এবং মর্যাদা নির্ধারিত হয় গোষ্ঠী সদস্যপদ দ্বারা। এর বিপরীতে পাশ্চাত্য সমাজে নাগরিকত্বের ধারণা একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক এবং আইনী অধিকার ও মর্যাদাকে নিশ্চিত করে।

গোষ্ঠী হচ্ছে একটি যূথভিত্তিক দল (corporate group)। কোন সদস্য মারা গেলে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। গোষ্ঠী যূথভিত্তিকভাবে সম্পত্তির মালিক, এই দল উৎপাদনমূলক কাজের বিভাজন করে, ফসল-ফসলাদির বণ্টন করে, এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটিকে সামাজিক সংগঠনের একটি শক্তিশালী এবং কার্যকরী ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। গোষ্ঠীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহির্বিবাহের রীতি অনুসরণ।

গোত্র (clan; কিছু নৃবিজ্ঞানী sib পদটি ব্যবহার করেছেন) হচ্ছে দুই বা তার অধিক গোষ্ঠীর একটি জ্ঞাতিদল। এ দলের সদস্যরা একই পূর্বসূরীর উত্তরসূরী হিসেবে নিজেদের জানেন কিন্তু যে শীর্ষস্থানীয় উত্তরসূরীর মাধ্যমে তারা একে অপরের জ্ঞাতি, সদস্য বৃদ্ধির কারণে এবং বহুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে সেই সূত্রিতার ধারা তাদের জানা নেই। গোষ্ঠীর মত গোত্রও একটি বংশীয় দল কিন্তু এটি যূথবদ্ধ নয়। বসবাসের দিক থেকে এটি একীভূত নয় যেমন কিনা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। অন্তত গোষ্ঠীর আকর সদস্যদের ক্ষেত্রে তো বটেই। গোষ্ঠীর মত এটিও হতে পারে পিতৃসূত্রীয় কিংবা মাতৃসূত্রীয় কিংবা অনুষঙ্গিক ।

গোত্রের সদস্যরা যেহেতু ছড়ানো-ছিটানো সে কারণে ভূমিমালিক হিসেবে গোত্রের কোন যূথবদ্ধ পরিচয় নেই। নৃবিজ্ঞানীদের মতে এই দল আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গোষ্ঠীর মত গোত্রও হতে পারে বহির্বিবাহ ভিত্তিক একটি দল। গোত্র তার সদস্যদের রক্ষা করে বিপদের মুহূর্তে। নৃবিজ্ঞানীদের আর একটি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে, যেহেতু গোত্র বসবাসের একক নয়, এটি প্রতীকের মাধ্যমে সংহতি এবং ঐক্য রক্ষা করে। যেমন ধরুন, কোন পশু-পাখি (ঈগল, শেয়াল), প্রাকৃতিক শক্তি (চাঁদ), কিংবা অন্য কোন বস্তু।

চিত্র ১: বংশীয় দলের সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস

ফ্রাত্রি (phratry) হচ্ছে দুই বা তার অধিক গোত্রের একটি একসূত্রীয় জ্ঞাতিদল। ফ্রাত্রির সদস্যরা জানেন যে তারা সকলে একই জ্ঞাতি দলের। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং দীর্ঘ সময়কাল পার হয়ে যাবার কারণে তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীর সাথে সূত্রিতার সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না।

সম্পূর্ণ সমাজকে যদি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় তাহলে দুটি ময়টি গঠিত হবে (moiety হচ্ছে একটি ফরাসী শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে অর্ধেক)। ময়টির সদস্যরাও জানেন যে তাঁরা একই পূর্বসূরীর সদস্য কিন্তু সূত্রিতার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য তাঁদের আর জানা নেই। গোষ্ঠী এবং গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি আনুগত্য, ফ্রাত্রি এবং ময়টির তুলনায় বেশি। গোষ্ঠী এবং গোত্রের মত ফ্রাত্রি এবং ময়টিও প্রায়শই বহিবিবাহ ভিত্তিক দল। গোষ্ঠী কিংবা গোত্রের সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ফ্রাত্রি এবং ময়টির সদস্য সাহায্যের হাত বাড়াতে বাধ্য। এক ময়টি আরেক ময়টিকে নির্দিষ্ট কাজে সহায়তা করতে পারে। যেমন ধরুন, কোন ময়টির সদস্য মারা গেলে দাফন কার্যে অন্য ময়টি সাহায্য করে।

এতসব আলোচনার পর মনে হতে পারে পৃথিবীর সকল সমাজে বংশভিত্তিক দল রয়েছে। এটি কিন্তু সঠিক নয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন অনেক সমাজ রয়েছে যেখানে বংশ বা গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্ব নেই । সেই সমাজের জ্ঞাতিব্যবস্থা একেবারে ভিন্ন।পিতৃসূত্রীয় বংশধারা বলতে বোঝায় পূর্ব-পুরুষের মাধ্যমে জ্ঞাতি সম্পর্ক নিরূপণ: [ বাবা, বাবার বাবা, বাবার বাবার বাবা ইত্যাদি। অন্য কথায় বললে, একটি পিতৃসূত্রীয় বংশের সকলেই একই পূর্ব-পুরুষের বংশধর হিসেবে পরিচিত। যেসকল সমাজে পুরুষ-আধিপত্য স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত, এবং সম্পত্তি পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে সকল সমাজে পিতৃসূত্রিতা একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও, যা কিনা সমাজের মূল সাংগঠনিক নীতি হিসেবে কাজ করে। অন্তত, বংশধারা তাত্ত্বিকেরা বিষয়টিকে এভাবেই দেখেছেন।

এমন কিছু বংশভিত্তিক সমাজ আফ্রিকায় আছে যেখানে কেবলমাত্র সামাজিক নয়, রাজনৈতিক সংগঠনও বংশধারার ভিত্তিতে গঠিত। কিন্তু চীফ বা দলনেতা অনুপস্থিত। নৃবিজ্ঞানী ইভান্স-প্রিচার্ড এর নামকরণ করলেন খন্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন ( segmentary lineage organization)। এমন সমাজে, পরিস্থিতি- অনুসারে একটি গোষ্ঠী অন্য আরেকটি গোষ্ঠীর বিপরীতে সংগঠিত হতে পারে। গোষ্ঠী দুটি সমপর্যায়ের হতে হবে; জ্ঞাতি বন্ধনের ঘনত্বের দিক দিয়ে তারা কাছের নয়, বরং দূরের। পূর্ব-পুরুষের, এবং গোষ্ঠীরও, রাজনৈতিক পরিচয় থাকে এসকল সমাজে। এ পরিচয় একজন মানুষের গোষ্ঠী পরিচয়ের মতনই বৃহৎ এবং ব্যাপক হতে পারে।

মানুষে-মানুষে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা হয় জ্ঞাতিসম্পর্কীয় নৈকট্যের ভিত্তিতে। একটি আরবদেশীয় প্রবাদে বিষয়টা এমনভাবে ধরা পড়ে: “আমার ভাইয়ের বিপরীতে আমি, আমার কাজিনদের বিপরীতে আমার ভাই আর আমি, বিশ্বের বিপরীতে কাজিনরা আর আমি।”

যে সকল নৃবিজ্ঞানী বংশধারা নিয়ে গবেষণা কাজ চালিয়েছেন তাঁদের একটি প্রধান যুক্তি ছিল বংশধারাভিত্তিক সমাজে সামাজিক সংহতি এবং আনুগত্য সংগঠিত হয়ে থাকে বংশধারার ভিত্তিতে। তার অর্থ: যারা কিনা একই বংশের তারা একে অপরের প্রতি আনুগত্যশীল। আনুগত্য প্রকাশিত হতে পারে সামাজিক শৃঙ্খলা মেনে চলার ক্ষেত্রে, কিংবা শত্রুপক্ষের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে।

এ ধরনের একটি ধ্রুপদী উদাহরণ মেলে হর্ন অফ আফ্রিকা’র লক্ষ লক্ষ সোমালি মেষ পালকদের ক্ষেত্রে। যদি তাদের কাউকে হত্যা করা হয় তাহলে কোন্ গোষ্ঠী মৃত মানুষের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য এবং কাদের কাছে – তা নিয়ে নিত্যদিনের রাজনৈতিক সংহতি আয়োজিত হয়ে থাকে। এ ধরনের খন্ডিত গোষ্ঠী ব্যবস্থায় মনে রাখা দরকার, বংশধারা একটি সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পদ। আবার, একটি অর্থনৈতিক সম্পদও যার অর্থ এবং গুরুত্ব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, পরিস্থিতি অনুসারে তা তৈরি হয়।

পিতার মাধ্যমে বংশধারা প্রবাহিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে পিতৃসূত্রীয় ধরনের ব্যবস্থায় মায়ের পরিপূরক | দিক পুরোপুরি বাদ পড়ে যায়। বরং দেখা যায়, ক্ষেত্র-বিশেষে উল্টোটাই ঘটে থাকে। নৃবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ হ’ল, যেসকল সমাজে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা কঠোর, সেখানে একজন পুরুষের সাথে তার | মাতুলালয়ের বিশেষ ধরনের রীতিবদ্ধ সম্পর্ক উপস্থিত থাকতে পারে।

যেমন আড়াআড়ি কাজিন বিবাহ (cross-cousin marriage)। অর্থাৎ ফুপাত ভাই-মামাত বোনের বিবাহ শুধুমাত্র অনুমোদিত নয়, কাম্য। বংশধারা ব্যবস্থা বিয়ে ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। কেননা বংশের সংজ্ঞার সাথে অজাচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কঠোরভাবে সুসংহত বংশধারা দলের ক্ষেত্রে বহির্বিবাহ নীতি দেখা যায়। বংশের ভিতরে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, বংশের বাইরে থেকে বিবাহসঙ্গী বাছাই বাঞ্ছনীয়।

বিয়েকে দেখা হয়ে থাকে মৈত্রীবন্ধন স্থাপনের একটি সুযোগ হিসেবে, বিশেষ করে শত্রুদলের সাথে মৈত্রী স্থাপন। এ ধরনের বাক্যে বিষয়টা ধরা পড়ে: “আমরা শত্রুপক্ষের সাথে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করি।” কিছু পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় বিয়ের মাধ্যমে একজন নারী তার স্বামীর বংশের সদস্য হয়ে পড়ে, অন্যান্য পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় দেখা গেছে, বিয়ে সত্ত্বেও নারী তার নিজ পিতৃবংশের সদস্য থেকে যাচ্ছেন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমাজগুলোতে, আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ানদের মাঝে, এবং লাতিন আমেরিকার সমাজগুলোতে দেখা গেছে, বিয়ে ধারাবাহিক ভাবে ঘটে থাকে নির্দিষ্ট জ্ঞাতি-শ্রেণীর নারী-পুরুষের মাঝে (prescribed kin categories)।

চিত্র ২: পিতৃসূত্রীয় বংশধারা

আরও দেখুনঃ