মানবজাতির দীর্ঘ বিবর্তন ইতিহাসে “বুদ্ধিমান মানুষ” বা হোমো স্যাপিয়েন হলো সেই স্তর, যেখানে মানুষ কেবল শারীরিক সক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং চিন্তা, কল্পনা, ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজেকে এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে। এই পর্যায়ে মানুষ শুধু শিকার করে বেঁচে থাকার কৌশলই রপ্ত করেনি, বরং প্রকৃতিকে বুঝতে শিখেছে, সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের ভিত গড়ে তুলেছে। আগের অপরিণত মানবগোষ্ঠীগুলোর তুলনায় হোমো স্যাপিয়েনদের জীবনযাত্রা ছিল অনেক বেশি জটিল, সৃজনশীল ও সংগঠিত। এই আলোচনায় আমরা দেখব—কীভাবে বুদ্ধিমান মানুষের আবির্ভাব মানব ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল, কীভাবে তারা হাতিয়ার, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলে এবং কীভাবে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আধুনিক মানবসভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করে।

বুদ্ধিমান মানুষ

বুদ্ধিমান মানুষ

আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে ইউরোপে এক নতুন ধরনের শিকারী মানুষের আবির্ভাব হয়। এদের কপাল ছিল চওড়া, ভুরু মসৃণ, ভুরুর খাঁজ প্রায় নেই বললেই হয়। এরাই হচ্ছে আধুনিক মানুষ। বর্তমান পৃথিবীতে শুধুমাত্র এ জাতির মানুষই আছে, অন্য যে সব অপরিণত মানুষের কথা আগে বলা হয়েছে তাদের সবাই বর্তমানে লুপ্ত। এই আধুনিক মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে হোমো স্যাপিয়েন। এ কথাটার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষ ।

হোমো স্যাপিয়েনদের প্রথম কোথায় উদ্ভব হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, হাঙ্গেরি, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে যেখানেই এদের প্রথম উৎপত্তি হয়ে থাকুক, চতুর্থ বরফ যুগের শেষ দিকে ফ্রান্সে এসব শিকারীদল পাথরের হাতিয়ার, হাড়ের টুকরো প্রভৃতি যে সব নিদর্শন রেখে গেছে, তা থেকেই এদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা বিশদ ভাবে জানতে পেরেছি।

নতুন এ মানুষরা যে সময়ে তাদের শিকারী কার্যকলাপ চালিয়েছে, তাকে বলা হয় ‘উচ্চ বা শেষ পুরোপলীয়’ যুগ। পুরোপলীয় যুগের অর্থ হল পুরান পাথরের যুগ। ‘পুরা’ (প্রাচীন) এবং ‘উপল’ (পাথর) শব্দ দুটোর সন্ধি করে তৈরি হয়েছে ‘পুরোপল’ শব্দটি। শিকারী যুগের শেষ পর্যায়ে মানুষ নতুন নতুন ও উন্নত ধরনের পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি তারা হাতিয়ার তৈরির হাতিয়ার অর্থাৎ যন্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল। তাই এ পর্যায়কে বলা হয় ‘উচ্চ পুরোপলীয় যুগ’।

তার আগের কয়েক লক্ষ বছর ব্যাপী সময়কে বলা হয় ‘নিম্ন পুরোপলীয় যুগ’। সমগ্র ভাবে শিকারী যুগকে বলা হয় ‘পুরোপলীয় যুগ’ বা ‘পুরান পাথরের যুগ’। আজ থেকে আট-দশ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিকাজ আবিষ্কার করার পর সমাজের আরও উন্নতি হয় এবং মানুষ আরও উন্নত ও মৃসণ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করে। কৃষির যুগকে তাই নাম দেওয়া হয়েছে ‘নবোপলীয় যুগ’ বা ‘নতুন পাথরের যুগ” ।

অবশ্য কেবল সময় নির্দেশ করে পুরোপলীয় যুগের সীমা নির্দেশ করা যায় না। কারণ, পৃথিবীর অনেক স্থানেই, যেমন, অস্ট্রেলিয়ার কোনো অংশ বা কোনো কোনো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে এখনও পুরোপলীয় পর্যায়ের শিকারী মানুষের দল রয়ে গেছে। তবে সাধারণভাবে বলা চলে যে, আজ থেকে আট-দশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত পুরোপলীয় যুগের শিকার ব্যবস্থাই ছিল পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানব সমাজের মূল ভিত্তি। তারপর থেকে কৃষি যুগের নবোপলীয় উৎপাদন-ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

পুরোপলীয় যুগের শেষ পর্যায়ের কয়েক ধরনের হোমোস্যাপিয়েন মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরা অরিনেশীয়, সলুত্রীয়, ম্যাগদালেনীয় ইত্যাদি নামে পরিচিত। হোমো স্যাপিয়েনদের এই শ্রেণীবিভাগ অবশ্য তাদের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির বিভিন্নতার হিসাবে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইংরেজি কালচার শব্দটার বাংলা হিসাবে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি শব্দটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কোনো মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত যাবতীয় বাস্তব উপকরণ, যথা— খাদ্য বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ, উৎপাদনের হাতিয়ার-উপকরণ এবং আচার আচরণ প্রভৃতিকে একত্রে বলা হয় কালচার বা সংস্কৃতি। ফ্রান্সের অরিনাক নামক স্থানে ৩৫ হাজার থেকে ২২ হাজার বছর আগে যে হোমো স্যাপিয়েন শিকারী দল বাস করত তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘অরিনেশীয় সংস্কৃতির মানুষ।’ এরা পাথরের চওড়া ও ভারি হাতিয়ার (ছুরি, মাংস চাঁছার হাতিয়ার প্রভৃতি) তৈরি করত।

তা ছাড়া হাড়ের বর্শাফলক প্রভৃতি তৈরি করে কাঠের হাতলের মধ্যে তা বসিয়ে বর্শা ব্যবহার করার কৌশলও এরা জানত। অরিনেশীয় সংস্কৃতির সাথে যুক্ত কয়েকটি মানুষের কঙ্কাল প্রায় একশ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। যে গুহায় তাদের পাওয়া গিযেছিল তার নাম অনুসারে এদের নাম রাখা হয়েছে ক্রোমানিয়ন (Cromagnon) মানুষ । কুড়ি হাজার থেকে সতের হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের সলুত্রে নামক স্থানে যারা থাকত তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সলুত্রীয় সংস্কৃতির মানুষ’।

এরা সুন্দর সুন্দর বর্শাফলক তৈরি করতে পারত। এরা সম্ভবত তীর-ধনুক ব্যবহার করত। ফ্রান্সের লা মাদেলিন নামক স্থানের আরেক শিকারী দল ঐ সময়ে এক উন্নত সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাগদালেনীয়। ১৭,০০০ থেকে ১২,০০০ বছর আগে ফ্রান্সে অন্তত ৫০ হাজার শিকারী মানুষ বাস করত। এরা প্রধানত বল্গা হরিণ শিকার করত।

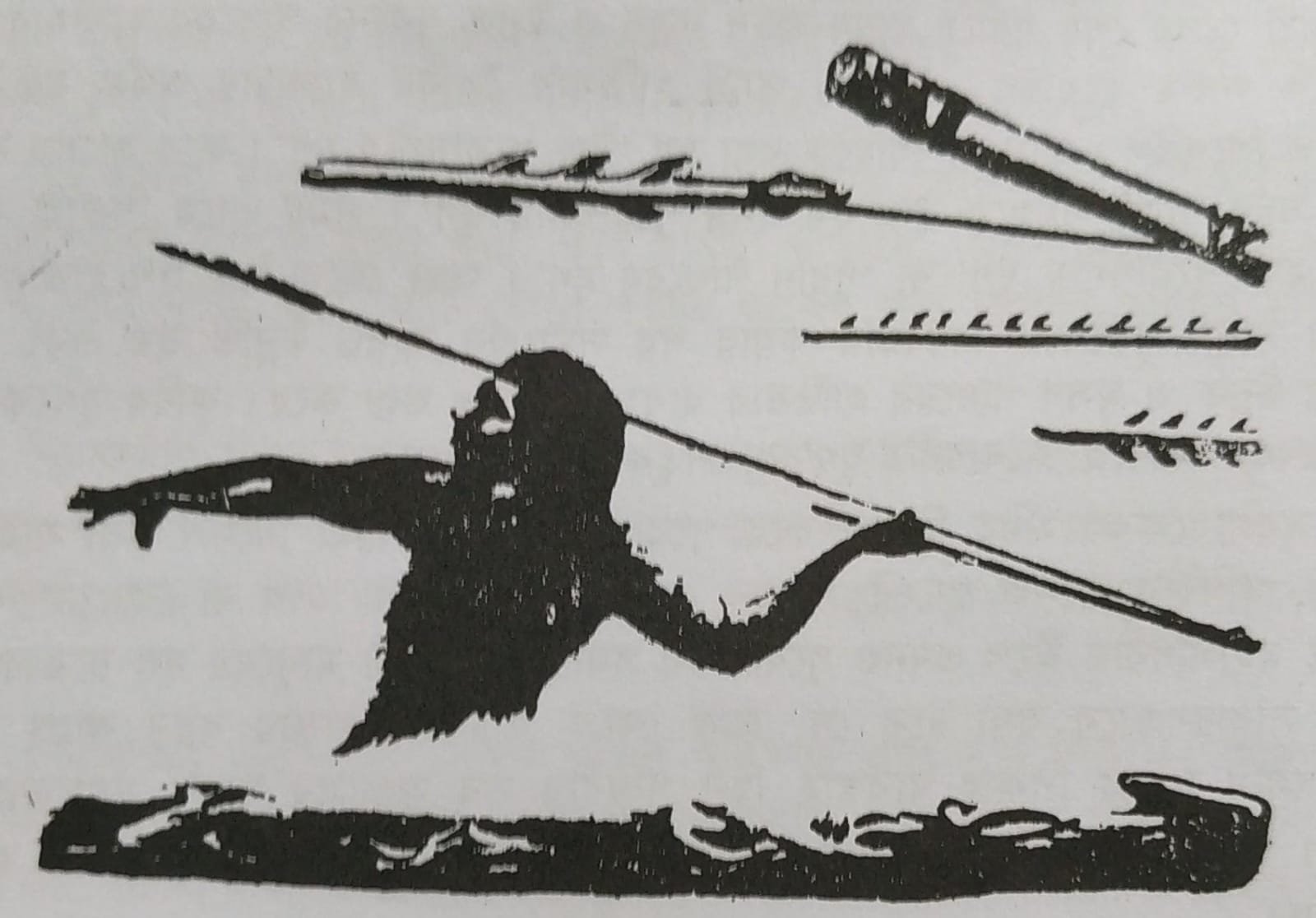

উপরে) ম্যাগদালেনীয়দের ব্যবহৃত খাঁজ কাটা হাড়ের হার্পন। (নিচে) ম্যাগদালেনীয়দের বর্ণা নিক্ষেপক যন্ত্র। এ যন্ত্রের এক প্রান্তের খাঁজে বর্ণার শেষ প্রান্ত আটকিয়ে আদিম শিকারীরা বর্শা ছুঁড়ত। ম্যাগদালেনীয়দের সময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। হিমবাহগুলো সরে যেতে শুরু করে, নদীগুলো আবার প্রাণবন্ত এবং মাছে পূর্ণ হয়ে ওঠে, বসন্তে আকাশ পূর্ণ হয়ে ওঠে উড়ন্ত হাঁসের ঝাঁকে। খাদ্যের জন্য ম্যাগদালেনীয়দের আর দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

ম্যাগদালেনীয়রা হাড়, হরিণের শিং ও হাতির দাঁত দিয়ে হাতিয়ার বানাত। হাতিয়ারগুলোর উপর তারা আবার সুন্দর ছবি আঁকত বা খোদাই করত। এরা দুটো সম্পূর্ণ নতুন হাতিয়ার তৈরি করতে পারত। একটা হল বর্শা নিক্ষেপক, দ্বিতীয়টা হল হাপুন। বর্শা নিক্ষেপক যন্ত্র হল এক প্রান্তে খাঁজ তোলা একটা লম্বা দত্ত। এই খাঁজের মধ্যে বর্ণার পিছনের দিকটা ঠেকা দিযে বর্শার মাঝামাঝি জায়গায় ধরে সেটা ছোঁড়া যায়। এভাবে ছুঁড়লে বর্শা অনেক জোরে আর অনেক দূরে যায়।

হাপূন হচ্ছে খাঁজ কাটা এক রকমের বর্ণা। এটা দিয়ে বড় মাছ প্রভৃতি জলজ প্রাণী শিকার করা হত। বর্তমানকালে যেভাবে হার্পুন দিয়ে তিমি মাছ শিকার করা হয় তার কৌশল ঐ আদিকালের মানুষরা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। ম্যাগদালেনীয়দের বাসস্থানে অনেক হাড়ের সুচ পাওয়া গেছে। এরা মৃত পশুর চামড়া সেলাই করে গায়ের পোশাক তৈরি করত। চামড়ার পোশাক দিয়েই তারা দুরন্ত শীত নিবারণ করত।

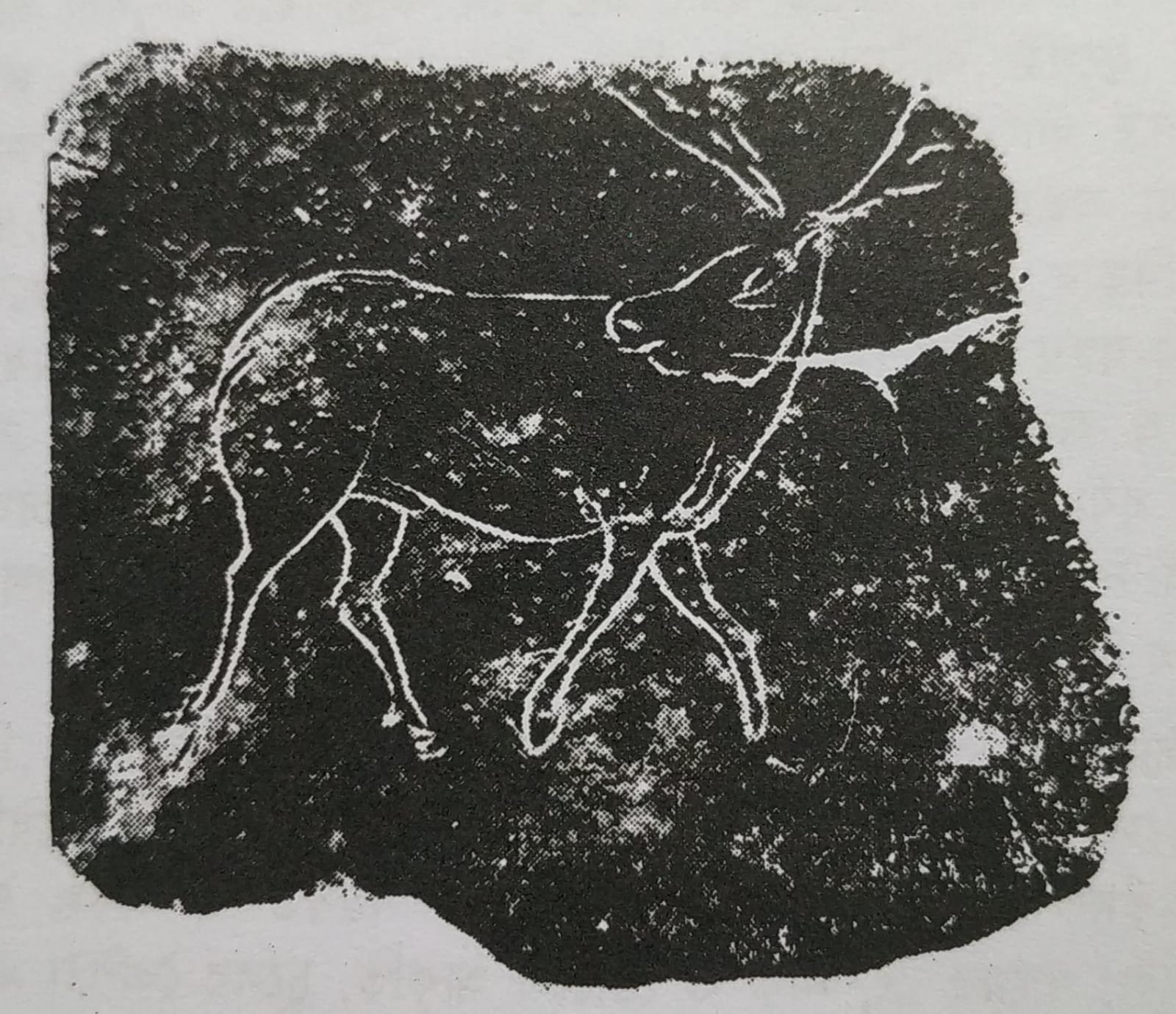

ম্যাগদালেনীয়রা ছিল সুন্দর শিল্পকর্মের স্রষ্টা। তাদের আগে অরিনেশীয়রা গুহার গায়ে প্রাণীদেহের রেখাচিত্র খোদাই করে আঁকত। ম্যাগদালেনীয়রা গুহার দেওয়ালে গোলা রঙ দিয়ে ছবি আঁকত। ফ্রান্স আর স্পেনে প্রায় একশ গুহায় সুন্দর সুন্দর গুহাচিত্র আবিস্কার হয়েছে। এ সকল গুহাচিত্রের বিষয়বস্তু সবক্ষেত্রেই ছিল বল্গা হরিণ, ঘোড়া, ষাঁড় প্রভৃতি। ছবি আঁকার জন্য সে যুগের মানুষরা বিভিন্ন রঙের পাথর বা মাটি গুঁড়ো করে চর্বির সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করত।

পাথরের গায়ে খোদাই করা বল্গা হরিণের ছবি ।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এ সকল সুন্দর সুন্দর গুহাচিত্র সাধারণত গুহার সবচেয়ে ভিতরের দিকে দুর্গম অংশে আঁকা হত। সেখানে অন্ধকারের মধ্যে পাথরের প্রদীপে চর্বিতে ভেজানো শ্যাওলার পলতের আলো জ্বালিয়ে শিল্পীরা ছবি আঁকত। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য নয়, বরং শিকার বৃদ্ধির জন্য যাদু অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এ সকল গুহাচিত্র আঁকা হত। এ বিষয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করব।

আধুনিক মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েনরা কালক্রমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নতুন নতুন পরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যেমন, বন-অঞ্চলে যারা বাস করত তারা কাঠের কাজ, ছুতোরের যন্ত্রপাতি, কাঠের ঘর ইত্যাদি বানাতে শেখে। তৃণভূমিতে যারা বাস করে তারা হাড়, চামড়া, বাঁশ, বেত ইত্যাদির ব্যবহার শেখে এবং চামড়ার তাঁবু ইত্যাদি তৈরি করতে শেখে।

এসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান ও বিনিময়ের মাধ্যমে সমগ্র মানবসমাজের সামাজিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং নতুন স্তরে প্রবেশ করে। হোমো স্যাপিয়েনরা প্রথমে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ১২-১৪ হাজার বছর বা তারও আগে তারা বেরিং প্রণালী পার হয়ে এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকা মহাদেশে আসে। বেরিং প্রণালী তখন আরও সরু ছিল এবং বরফ যুগে সম্ভবত ঐ স্থানটা বরফে আবৃত ছিল।

উত্তর আমেরিকার উত্তরপ্রান্ত থেকে শুরু করে মানুষ ক্রমশ সারা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পানামা যোজক পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়েই সম্ভবত মানুষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য দ্বীপ পার হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছায়। বরফ যুগের অবসানের পর আমেরিকা মহাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া এশিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এর ফলে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মানুষ অবশিষ্ট মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বৃহত্তর মানব সমাজের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে অস্ট্রেলিয়ার মানুষরা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিকারী যুগেই আটকা পড়ে ছিল, ইউরোপীয়রা ঐ সময় জাহাজে করে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে তাদের সে অবস্থাতেই পেয়েছিল। আমেরিকার কোনো কোনো অংশের মানুষরা সভ্যতার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল।

কলম্বাস ১৪৯২ খৃস্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করার পরে ইউরোপীয়রা সেখানে গিয়ে দেখতে পায় যে, চার-পাঁচ হাজার বছর আগে মিসরীয় বা ব্যাবিলনীয়রা যে পর্যায়ে ছিল মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতা ও আজটেক সভ্যতা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সভ্যতা তখন মোটামুটি সেই পর্যায়ে। অবস্থান করছিল। তবে আমেরিকার এ দুই সভ্যতা স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত হয়েছিল না এশিয়ার সভ্যতার দ্বারা (জলপথে) প্রভাবিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিতর্ক আছে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

হোমো স্যাপিয়েনরা যখন প্রথম এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়েই সম্ভবত মানুষের বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন পরিবেশে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্নভাবে থাকার ফলেই সম্ভবত এ সকল জাতির উদ্ভব হয়েছিল। চেহারা, গায়ের রং, নাক ও ঠোঁটের আকৃতি, চুলের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির বিচার করে পণ্ডিতরা মানুষকে ককেশীয়, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় ইত্যাদি জাতিতে ভাগ করেছেন।

কিন্তু মানুষে মানুষে এ সকল পার্থক্য নিতান্তই বাহ্যিক বিষয়ের পার্থক্য। মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা মস্তিষ্কের গঠনের উপর এ সকল পার্থক্যের কোনো প্রভাব নেই। তা ছাড়াও, মানুষের মধ্যে নানা জাতির উদয় হওয়ার পর কিছুকালের মধ্যেই আবার বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্য আবার সবার মধ্যে মিশে মিলিয়ে যায়। বর্তমানে নিখুঁত জাতিগত বৈশিষ্ট্য আর কোনো জাতির মানুষের মধ্যে নেই।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদিও কেউ কেউ এমন দাবি করে থাকেন যে ককেশীয় বা শ্বেতাঙ্গ জাতিরা নিগ্রো ইত্যাদি অন্যান্য জাতির চেয়ে মাথার গুণে বা সংস্কৃতিতে উন্নত, এ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান অকাট্য ভাবে প্রমাণ করেছে যে, বিভিন্ন দেশে ও জাতির মানুষদের মধ্যে সভ্যতার মাত্রার যে পার্থক্য দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে সামাজিক। অর্থাৎ উন্নততর সমাজ কাঠামোয় বাস করলে তার অন্তর্গত পীত বা কালো মানুষও উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতি আয়ত্ত করবে।

আর নিম্নপর্যায়ের সমাজ কাঠামোর মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকলে শ্বেতাঙ্গ মানুষের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাও নিম্ন পর্যায়ের হবে। যেমন, ভারতবর্ষে (হরপ্পা), মহেঞ্জোদাড়ো এবং চীনে যখন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল ইউরোপের শ্বেতাঙ্গরা তারও অনেক কাল পরে পর্যন্ত নবোপলীয় বর্বর সমাজের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল।

একথা আজ তাই মানববিদ্বেষী এবং বর্ণবৈষম্যবাদী অশিক্ষিত মানুষরা ছাড়া আর সকলেই মানেন যে, পৃথিবীর সব মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্গত এবং তাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য নিতান্তই একটা বাহ্যিক বিষয়।