আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় টোটেম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

টোটেম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

টোটেম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

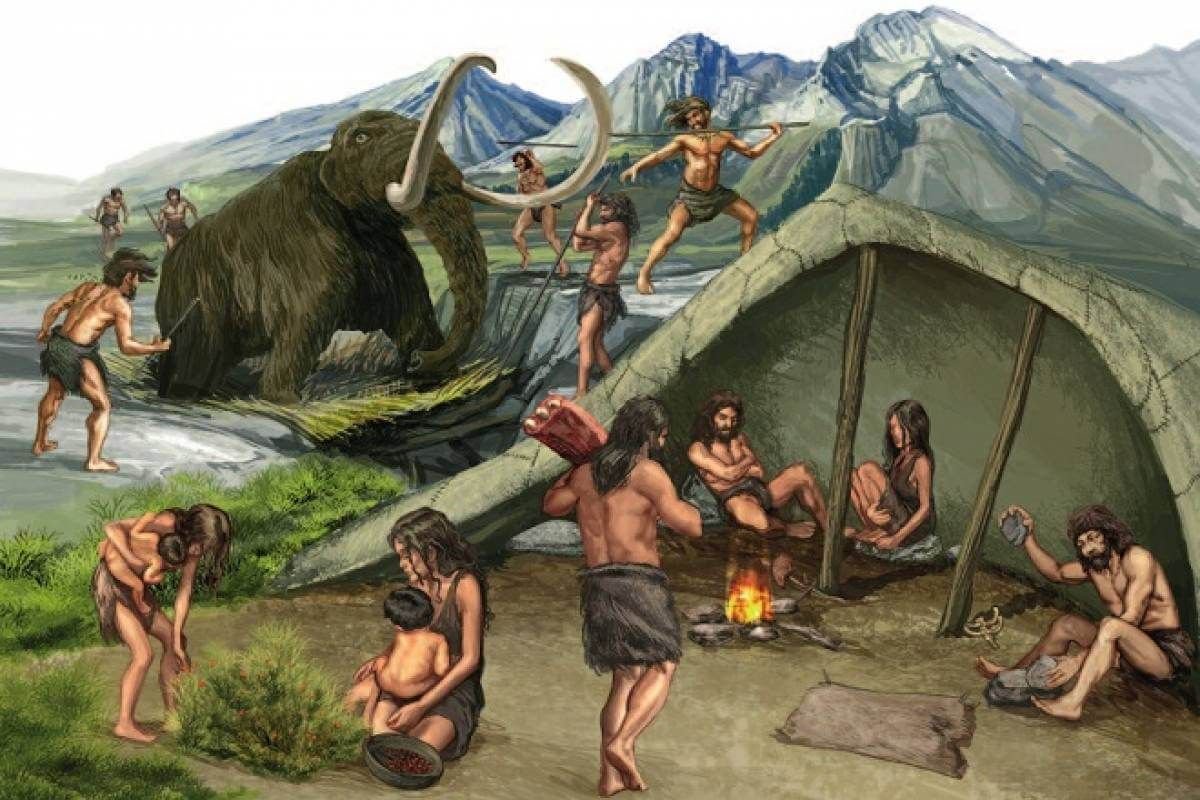

আদিম শিকারী সমাজের চিন্তাধারা ও নানা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব, একদম শুরুতে কি ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে চমৎকার সঙ্গতি রেখে আদিম সমাজের ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছিল। আদিম শিকারী যুগে সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিকার করাকে সম্ভব করে তোলার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক বন্ধনকে সম্ভবপর করার জন্য মানুষ নিজের অজান্তেই নানা রকম চিন্তা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করেছিল।

যে কতগুলো মূল বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে উপজাতীয় মানুষদের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল তাদের’ বলা হয় টোটেম ও টাবু। আমরা আগেই বলেছি, সাধারণত একই পূর্বপুরুষের ছেলেমেয়ে ও বংশধরদের নিয়ে এক একটা ক্ল্যান গড়ে উঠত। ক্ল্যানের সব মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার এবং রক্তের সম্পর্ক থাকত। এক একটা ক্ল্যানে কয়েক পুরুষের মানুষ থাকত। ভাই বোন, মা খালা মামা নানী ও তার ভাই বোন ইত্যাদি কয়েক পুরুষের মানুষ।

এক একটা ক্ল্যানের সকলে বিশ্বাস করত যে একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে ক্ল্যানের সব মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। আদিম মানুষরা সাধারণত এক একটা পশু, গাছ বা ফলকে নিজেদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করত। ঐ পশু বা গাছকে বলা হত টোটেম। ক্ল্যানের সব মানুষ মনে করত যে তাদের টোটেম থেকেই তাদের ক্ল্যানের নামকরণও হত টোটেমের নাম অনুসারে।

এক একটা ট্রাইব বা উপজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ল্যান বা গোত্র খরগোশ গোত্র, কৌশিক (অর্থাৎ প্যাঁচা) গোত্র, ক্যাঙারু গোত্র ইত্যাদি নামে পরিচিত হত। ক্যাঙারু গোত্রের মানুষরা মনে করত ক্যাঙারু থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে। ট্রাইবে সমাজের মানুষরা নানা রকম বিধি নিষেধ মেনে চলত। এ সকল নিষেধকে বলা হয় টাবু। টাবু না মানলে শাস্তি ছিল ক্ল্যান থেকে বের করে দেয়া। ট্রাইব সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য টাবু হল— ক্ল্যানের মানুষের নিজেদের টোটেম নিজেরা খেতে পারবে না।

কিন্তু না খেলেও তারা বছর বছর টোটেম উৎসব করত। উৎসবে ক্ল্যানের সব শিকারীরা দল বেঁধে নাচত, গান গাইত। তবে এ নাচগান আমাদের পরিচিত নাচগান নয়। আদিম শিকারীরা পশুচর্মে গা ঢেকে টোটেম পশুর মতো সেজে তাদের ভাবভঙ্গি চিৎকার প্রভৃতি অনুকরণ করত এবং শিকারের ঘটনা ও কায়দা কৌশলকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলত। টোটেম পশুর বৃদ্ধি কামনা করেও তারা নাচগান করত।

অনেক সময় গুহার দেওয়ালে এসব দৃশ্যের ছবি আঁকা হত। বিজ্ঞানীরা বর্তমানকালের অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কার্যকলাপ লক্ষ করে এবং ঐসব গুহাচিত্র বিশ্লেষণ করে এ সকল কথা জানতে পেরেছেন। টোটেম অনুষ্ঠান আদিম মানুষদের শিকারী গুণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করত। এর মাধ্যমে তারা শিকারে তৎপর হতে শিখত, শিকারের স্বভাব ও অভ্যাস সম্পর্কে ভালভাবে জানতে বুঝতে পারত। টোটেম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একযোগে কাজ করা বা শিকার করার মহড়া দেওয়া হয়ে যেত।

পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে একদম শুরুতে সম্ভবত কোনো পশু খাওয়ার বিষয়েই কোনো নিষেধ ছিল না। তখন হয়তো একটা ক্ল্যান এক একটা বিশেষ প্রাণী শিকারেই দক্ষতা অর্জন করত। পরে যখন উন্নত হাতিয়ার ও কৌশল আবিষ্কার হল তখন তারা সব প্রাণীই শিকার করতে শিখল। আগে যারা শুধু হরিণ শিকার করত, তারা এখন হরিণকে টোটেম বানিয়ে বসল। আগে তারা হরিণের ভাবভঙ্গি আয়ত্ত ও অনুকরণ করত তাকে শিকার করার জন্য।

সেটা কেবল একটা অনুষ্ঠানে পরিণত হল, হরিণ ক্ল্যানের পক্ষে হরিণ শিকার নিষিদ্ধ হয়ে গেল। নতুন অবস্থায় এরও একটা অর্থ ছিল, প্রয়োজন ছিল। উন্নত হাতিয়ারের যুগে অতিরিক্ত পশুহত্যা বন্ধ করার এটা ছিল একটা পথ। হরিণ ক্ল্যানের লোক যদি হরিণ না খায় তবে অন্য ক্ল্যানের লোকের জন্য সে খাদ্যটা থেকে যায়। এভাবে টোটেম খাওয়া নিষিদ্ধ করার ফলে তা সমগ্র ট্রাইবের পক্ষে সুবিধা জনক হয়েছিল।

উচ্চ পুরোপলীয় যুগের শিকারী মানুষরা গুহাচিত্র আঁকত, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ক্রোমানিয়ম মানুষরা গুহার দেওয়ালে বল্গা হরিণ শিকারের দৃশ্য এঁকেছে, পাথরের গায়ে বর্ষাবিদ্ধ ভালুকের ছবি খোদাই করেছে। পাথর, কাঠ এবং হাড় কেটে মূর্তি তৈরির কাজও বাদ যায়নি। তবে চিত্রাঙ্কনেই ক্রোমানিয়ম মানুষ সবচেয়ে চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

সুন্দর সুন্দর রঙের ব্যবহার, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি, বিভিন্ন বস্তুর চিত্রের পরিমাপে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক প্রতিকৃতি আঁকার ক্ষেত্রে ক্রোমানিয়ম মানুষরা অপূর্ব শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছে। তুলনা করলে দেখা যাবে, আধুনিক কালের আদিবাসী মানুষরা যেসব ছবি আঁকে তা অনেকটা ছোট শিশুদের আঁকা ছবির মতো; এসব ছবি কোনো বস্তুর অবিকল প্রতিকৃতি হয় না, তা হয় মনের ধারণা অনুযায়ী আঁকা ছবি।

পুরোপলীয় যুগের শিকারী শিল্পীরা গতিশীল ও ছুটন্ত প্রাণীর ছবি আঁকতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। গুহাচিত্রসমূহে অধিকাংশ প্রাণীকেই দৌড়ানো, লাফানো, ঘাস খাওয়া, রোমন্থনরত বা শিকারীর হাতে আহত অবস্থায় দেখা যায়। এসব সুন্দর সুন্দর গুহাচিত্র আদিম শিকারী মানুষরা শিল্পসৌন্দর্য উপভোগের জন্য সৃষ্টি করত ন।। সবচেয়ে সুন্দর ও ভাল ভাল গুহাচিত্রগুলো আঁকা হত গুহার ভিতরে সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলে ঃ গুহামুখ থেকে সিকি মাইল বা আধ মাইল দূরে।

ঐ অন্ধকার গুহায় চর্বির প্রদীপ ছাড়া ছবি আঁকাও যেত না। শুধু তাই নয়, একবার ছবি আঁকা হয়ে যাওয়ার পর, আদিম মানুষরা আর তার দিকে দৃষ্টি দিত না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, একটা ছবির উপর পরে আবার ঐ রকম বা অন্য রকম ছবি আঁকা হয়েছে। আসলে ছবি আঁকাটা ছিল আদিম মানুষদের জীবন সংগ্রামের অঙ্গ। তারা বিশ্বাস করত, গুহার দেয়ালে নিখুঁতভাবে প্রাণীর ছবি এঁকে তাকে বর্শাবিদ্ধ করতে পারলে বাইরে শিকারীরাও অনুরূপভাবে সত্যিকার প্রাণীকে বর্শা দিয়ে শিকার করতে পারবে।

এ ধরনের বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকরা নাম দিয়েছেন ম্যাজিক বা যাদু বিশ্বাস ও যাদু অনুষ্ঠান। যাদু বিশ্বাসের মূল কথা হল, যা চাই তার অনুকরণ করলে বা সে রকম ভান করলে সত্যি সত্যি সেটা পাওয়া যায়। টোটেম অনুষ্ঠান বা শিকারী নৃত্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যও ছিল তাই। ঐ সব অনুষ্ঠানে শিকারী মানুষরা নেচে গেয়ে বলত এবং কামনা করত যে পশুর বংশ বৃদ্ধি হোক এবং তারা মানুষের হাতে মারা পড়ুক, ইত্যাদি।

আদিম শিকারী মানুষদের গুহাচিত্র অঙ্কন তাদের খাদ্য সংগ্রহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল বলেই গুহাচিত্রের প্রায় একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল হরিণ, বাইসন প্রভৃতি পশু। ফুল বা গাছ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য গুহাচিত্রে বিশেষ দেখা যায় না। আদিম সমাজের ভাবাদর্শে গুহাচিত্র আঁকা, শিকারী নৃত্য অনুষ্ঠান ইত্যাদির এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল যে, সমাজকে এ সকল কাজ পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে।

কারণ মনবগোষ্ঠীর খাদ্যসংগ্রহ তথা জীবন মরণ সমস্যার সাথে এ সকল ভাবাদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। দুর্গম গুহার অভ্যন্তরে যে শিল্পীরা গুহাচিত্র আঁকত তাদের অবশ্য শিকারেও যোগ দিতে হত। কারণ শিকারের সময় জীবন্ত পশুদের আচরণ তাদের ভাল করে লক্ষ করতে হত, তা না হলে দরকারী ছবি আঁকা তদের পক্ষে সম্ভবই হত না। কিন্তু কালক্রমে ছবি আঁকা এবং তরুণ শিল্পীদের ছবি আঁকতে শেখানোর জন্য তাদের বেশি বেশি করে সময় দিতে হত।

শিল্পীদের তাই শিকারের কাজ থেকে কিছু পরিমাণের মুক্তি দিতে হত। শিকারী যুগের গুহাচিত্রে মাঝে মাঝে এক একজন পশুর ছদ্মবেশ পরা মানুষের ছবি দেখা যায়। মনে হয় এরা বিশেষ দায়িত্ব পালন করে এবং সমাজে এদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। বর্তমান কালেও প্রাচীনতম বন্য উপজাতির মধ্যে এক ধরনের লোক দেখা যায়, তাদের বলা হয় যাদুকর-ওঝা। গুহাচিত্রেও সম্ভবত পশুর ছদ্মবেশে এ ধরনের যাদুকর-ওঝাদেরই দেখানো হয়েছে।

এরা নানা রকম মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে সমাজকে অদৃশ্য শক্তির উপদ্রব থেকে রক্ষা করে। যাদুকর ওঝাদের শিকার ও হাতিয়ার উৎপাদনের কষ্টকর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়। তার বিনিময়ে এরা সমাজের মঙ্গলের জন্য নানা রকম যাদু ইত্যাদি সম্পন্ন করে। তা ছাড়া সমাজের প্রথাগত ও অর্জিত জ্ঞানকে রক্ষা করা ও সমৃদ্ধ করাও এদের কাজ।

অসুখ বিসুখে ফল, লতাপাতার রস ইত্যাদির সাহায্যে চিকিৎসাও তারা করত। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত যত্ গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের গাছ গাছড়ার সন্ধান মানুষের জানা ছিল তার অধিকাংশই এই যাদুকর-ওঝারা আবিষ্কার করেছে অথবা সংরক্ষণ করেছে। রসায়ন, প্রভৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই যাদুকর-ওঝাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অবশ্য তাদের ভেষজবিদ্যা অনুসৃত তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুবিদ্যাকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে সভ্য মিশর ও ব্যবিলনে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি কুবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল।

আদিম সমাজের এ সকল শিল্পী, যাদুকর-ওঝা প্রভৃতি বিষেষজ্ঞ ধরনের লোকদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হচ্ছে, খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অবসর পাওয়ার দরুন এরা সমাজের সামগ্রিক সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারত। পরবর্তীকালের সভ্য সমাজে পুরোহিত, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি জ্ঞানী ও পণ্ডিতরা প্রথম অবস্থায় সংগৃহীত হত এ সকল বিশেষজ্ঞ মানুষদের থেকেই।

আদিম মানুষদের উপরোক্ত টোটেম বিশ্বাস বা যাদু-বিশ্বাস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান অলীক ও অবাস্তব হলেও তা একেবারে অর্থহীন ছিল না। এ সকল ভাবাদর্শের দরুনই কঠোর প্রকৃতির সাথে লড়াই করে আদিম অসহায় মানুষ তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। কারণ আদিম সমাজের ভাবাদর্শ অবাস্তব হলেও তার একটা সামাজিক বাস্তবতা ছিল। সব মানুষ ঐ সব অবাস্তব বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে আস্থা স্থাপন করেছিল বলেই তারা একসাথে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে পারত এবং শিকার ও অন্যান্য কার্যকলাপ চালাতে পরত।

কিন্তু অবাস্তব ভাবাদর্শ দিয়ে মানুষকে বশ করতে পারলেও প্রকৃতিকে বশ করা যায় না। প্রকৃতি চলে তার নিয়মে। ভাবাদর্শ যদি প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে একদিন তা ধরা পড়বেই। অবাস্তব বা অলীক ভাবাদর্শের সীমাবদ্ধতা এখানেই। আদিম উপজাতীয় মানুষরা ট্রাইব বা ক্ল্যানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত। যাদু-বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা এও মনে করত যে ক্ল্যানের নির্দেশ পশু প্রাণীরাও মেনে চলবে।

কিন্তু বরফ যুগের শেষে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে গেল এবং পশুর পাল লুপ্ত হয়ে গেল, তখন আদিম মানুষদের ভাবাদর্শ তাদের খাদ্যের যোগান বৃদ্ধিতে কোনো সাহায্য করতে পারল না। ফলে আদিম সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য যে ভাবাদর্শ সৃষ্টি হয়েছিল তাও ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। কারণ সমাজ ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে ভাবাদর্শের ভিত্তি। উৎপাদন ব্যবস্থা লোপ পেলে তার উপর নির্ভরশীল ভাবাদর্শও লোপ পায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভাবাদর্শ যে চিরকালই মিথ্যা চিন্তাধারা নিয়ে গড়ে উঠবে এমন কোনো কথা নেই। আদিম সমাজের পর থেকে ক্রমশ এক এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশ উন্নত ধরনের বিভিন্ন ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আধুনিকতম সমাজ ব্যবস্থায় এসে ভাবাদর্শ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত ভাবাদর্শে।

এ ভাবাদর্শে মিথ্যা বা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা অথবা বিশ্বাসের স্থান নেই। এ আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ তাই শুধু সমাজ ব্যবস্থার সাথেই নয়, প্রকৃতি বা বস্তুজগতের সাথেও সুসঙ্গতিপূর্ণ। এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

আরও দেখুন :