আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নবোপলিয় যুগে বিভিন্ন আবিষ্কার

নবোপলিয় যুগে বিভিন্ন আবিষ্কার

নবোপলিয় যুগে বিভিন্ন আবিষ্কার

নবোপলীয় যুগে নতুন অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনে মানুষ অনেক নতুন নতুন প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপকরণ ও সরঞ্জাম আবিষ্কার করেছিল। স্থায়ীভাবে গ্রাম স্থাপন করে বসবাস শুরু করার সাথে সাথে মানুষ কুটির তৈরি করতে শিখেছিল। শিকারী যুগের চেয়ে এ সকল কুটির ছিল অনেক অনেক উন্নত ধরনের। নবোপলীয় যুগে মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে শিখেছিল মানুষ।

স্থানীয় সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে নবোপলীয় মানুষ বেতের বা কাঠের ঘর, মাটির ঘর ইত্যাদি তৈরি করত। এ যুগের মানুষ হ্রদের উপর বাড়ি বানানোর কৌশলও আবিষ্কার করেছিল। কোনো কোনো অঞ্চলে হ্রদের মাঝখানে মাটি ফেলে কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টি করে গ্রাম স্থাপন করা হত, আবার কোথাও পানির মধ্যে বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার উপর কাঠের পাটাতন বানিয়ে ঘর তৈরি করা হত।

নবোপলীয় যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল বাঁশ-বেতের ঝুড়ি, পোড়ামাটির পাত্র, হাতে ঘোরানো যাঁতা, কুমারের চাক, টাকু দিয়ে সূতা কাটার চরকা, প্রাথমিক ধরনের নৌকা ইত্যাদি। এ সকল আবিষ্কার আবার পরবর্তীকালের অনেক যান্ত্রিক আবিষ্কারের সূচনা করেছিল। ঝুড়ি, মাদুর ইত্যাদি তৈরি শুরু হয় ঘাস, বেত, নলখাগড়া, খড় ইত্যাদি দিয়ে। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে শস্য রাখা হত, আগেই বলা হয়েছে।

এসব গর্তের গায়ে নলখাগড়া, খড় বা বেত গোল করে ঘুরিয়ে বিছিয়ে একটা আস্তরণ তৈরি করে তার ভিতর শস্য রাখা হত। বাঁশ-বেতের ঝুড়ি তৈরিরও একটা বহুল প্রচলিত পদ্ধতি ছিল : নলখাগড়া বা বেতকে ঘুরিয়ে ও পেঁচিয়ে তাকে পাত্রের আকার দান করা। প্রথমে বেত বা নলখাগড়ার নলকে জোড়া দিয়ে দিয়ে লম্বা একটা নল তৈরি করা হত। তারপর তাকে পেঁচিয়ে গোল করে একটার উপর একটা পরত পরত করে সাজানো হত।

একটা পরতের সাথে আরেকটা পরতকে বেত বা শনের দড়ি দিয়ে বাঁধা হত। আমাদের দেশে এখনও এ পদ্ধতিতেই বেতের ধামা তৈরি করা হয়। ঝুড়ি তৈরির অনুরূপ কৌশলে মাটির পাত্র তৈরির কৌশলও মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিল। ছোটখাট মাটির বাসন, পিরিচ বা বাটি ইত্যাদি তৈরি করা অবশ্য কঠিন ছিল না। খানিকটা কাদা নিয়ে হাতে টিপে টিপেই ছোটখাট বাটি বাসন ইত্যাদি তৈরি করা যেত।

হাঁড়ি ইত্যাদি বড় পাত্র তৈরি করার জন্য প্রথমে দু’হাতে গোল করে ডলে ডলে লম্বা দড়ির মতো করা হত। তারপর এটাকে চক্রের মতো গোল করে পেঁচিয়ে পরত পরত করে একের উপর এক করে সাজান হত— বেত দিয়ে ধামা বানানোর মতো করে। প্রতি পরত বিছানো হয়ে গেলে আগের পরতের সঙ্গে তাকে আঙুল দিয়ে টিপে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হত। পুরো পাত্রটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ভিতর ও বাইরের পিঠকে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে বা হাত বুলিয়ে পাতলা ও মসৃণ করা হত।

এভাবে মসৃণ করার জন্য পাত্রটাকে বারবার হাতে ধরে ঘোরাতে হত। এ ভাবে বারবার এবং অনবরত মাটির পাত্র ঘোরাতে ঘোরাতেই হয়তো এক সময় মানুষ বা সঠিকভাবে বললে মেয়েমানুষ কুমারের চাক আবিষ্কার করেছিল। কুমারের চাক অবশ্য খুব জটিল কোনো যন্ত্র নয়। একটা গোল কাঠের তক্তা বা চাক্তির মাঝখানে একটা কয়েক ইঞ্চি লম্বা কাঠি খাড়াভাবে বসান থাকে।

মাটিতে খাড়াখাড়ি একটা ছোট গর্ত করে তাতে ঐ কাঠির মাথাটা বসিয়ে দিলে কাঠের গোল চাকটা মাটির সাথে সমানন্তরাল থেকে ঘুরতে পারবে। এ চাকতির মাঝখানে খানিকটা মাটির তাল রেখে চাকতিটাকে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে সেটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতেই থাকবে। এ অবস্থায় মাটির তালটার ভিতর দিকে আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিলে শিল্পী এ পাত্রকে নানারকম সুন্দর গোলাকার আকৃতি দান করতে পারে।

কুমারের চাক এবং বাইরের দিকে হাত বুলিয়ে দিলে মাটিটা গোল পাত্রের আকার পাবে। কৌশলী আবিষ্কৃত হওয়ার পর একজন কুমারের পক্ষে দিনে কয়েকশ পাত্র তৈরি করাও কঠিন কাজ ছিল না। তার আগে একটা ভাল পাত্র তৈরি করতে দুই তিন দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেত। অবশ্য আগে যেমন সবাই হাত দিয়ে পাত্র তৈরি করতে পারত এখন আর তা সম্ভব ছিল না। যারা দীর্ঘদিন ধরে এ কৌশল শিখত সেই বিশেষজ্ঞ কুমাররাই কেবল কুমারের চাকের সাহায্যে পাত্র বানাতে পারত।

কুমারের চাক খুব জালে যন্ত্র না হলেও যন্ত্রবিদ্যা ও কৃৎকৌশলের ইতিহাসে এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। কুমারের চাকা চরকা, গাড়ির চাকা প্রভৃতিতে যে চক্রাকার গতিকে কাজে লাগান হয় তা পরবর্তী সব সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। এমনকি আধুনিক জগতেও ঘড়ি, রেকর্ড প্লেয়ার, বিদ্যুৎ জেনারেটর থেকে শুরু করে মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন সব কিছুতেই যে চাকা ও চক্রগতি একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হয়, সুদূর অতীতে নবোপলীয় যুগে তার আবিষ্কার ঘটেছিল।

নবোপলীয় মানুষ অবশ্য কাঁচা কাদামাটির পাত্র বানিয়েই থেমে থাকেনি, তাকে পুড়িয়ে শক্ত পাত্র তৈরি করার কৌশলও আবিষ্কার করেছিল। প্রথমত সব মাটি দিয়ে পোড়ামাটির পাত্র হয় না। বিশেষ ধরনের মাটিতে পানি মিশিয়ে কাদা তৈরি করে তা দিয়ে প্রথমে পাত্রটা বানানো হত। তারপর সেটাকে বাতাসে শুকিয়ে নিয়ে পাথর দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হত। তারপর সেটাকে রোদে আরও শুকানো হত।

তারপর কতগুলো পাত্রকে একসাথে ঘাসপাতা দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হত। এভাবে উত্তপ্ত হলে পাত্রের কাদামাটি থেকে পানি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যেত এবং মাটির পাত্রটা পাথরের মতো শক্ত পদার্থে পরিণত হত। এ সব পাত্রের গায়ে তাদের নির্মাতারা কাঠি, হাড় বা নখ দিয়ে নানা রকম চিহ্ন ও অলঙ্করণ এঁকে দিত এবং বিভিন্ন রং-এর মাটি ও পোড়ানোর কৌশল প্রয়োগ করে নানা রংয়ের পাত্র তৈরি করত।

নবোপলীয় যুগে মেয়েরা আরও একটা দুরূহ ও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সাধন করেছিল। তা হল সূতা কাটা এবং কাপড় বোনা। সূতা কাটা অর্থ হচ্ছে তুলা, শণ ইত্যাদির তন্তু বা আঁশকে পাকিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়ে লম্বা সূতা তৈরি করা। পশ্চিম এশিয়ায় ও অন্যান্য স্থানে প্রথম প্রথম শণের সূতা দিয়েই কাপড় তৈরি করত। এ কাপড়েরই নাম ক্ষৌমবস্ত্র বা লিনেন। কিছুকাল পরে পশুলোম থেকে পশমী সূতা বা উল-সূতা এবং পশমের কাপড় তৈরিরও রেওয়াজ হয়।

এ সবই ছিল কৃষি ও পশুপালনের সাথে সম্পর্কিত। নবোপলীয় সমাজে পরিকল্পিত ভাবে শণগাছ উৎপাদন করা হত। অবশ্য শণের আঁশও আবার তৈরি করতে হয়, কারণ সরাসরি গাছে কখনও আঁশ জন্মায় না। শণ প্রভৃতি গাছের ছাল কয়েক দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখলে সেটা পচে আঁশ তৈরি হয়। এমনিভাবে পাটগাছ পানিতে পচিয়েই আমাদের দেশে পাট তৈরি করা হয়। অবশ্য শণ ছাড়া অন্য গাছের আঁশ কিংবা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের তন্তু থেকেও সূতা তৈরি করা হত কোনো কোনো অঞ্চলে।

মহেঞ্জোদাড়োতে নগর সভ্যতার শুরুতেই তুলা থেকে সূতা তৈরির প্রচলন ছিল, তবে তার কত আগে তারা এ কৌশল আয়ত্ত করেছিল তা জানা যায় না। আবার চীন দেশের মানুষ রেশমগুটি বা রেশমের আঁশ থেকে সূতা তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেছিল। এ কারণেই রেশম আমাদের দেশে চীনাংশুক নামে পরিচিত হয়েছে। সুদূ

র অতীতে নবোপলীয় যুগে কাপড় বোনার যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, যুগ যুগ ধরে মানুষ মূলত সে পদ্ধতিই এখন পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছে। কাপড় তৈরি করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সূতার ফেটি বা লম্বা সূতা। তুলা বা শণের আশকে পাকিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়ে লম্বা সূতার ফেটি করা হয়। প্রথম প্রথম হয়তো হাত দিযে পাকিয়ে বা উরুর উপর হাত দিয়ে ঘসে ঘসে পাকিয়ে সূতার আঁশ জোড়া দেওয়া হত।

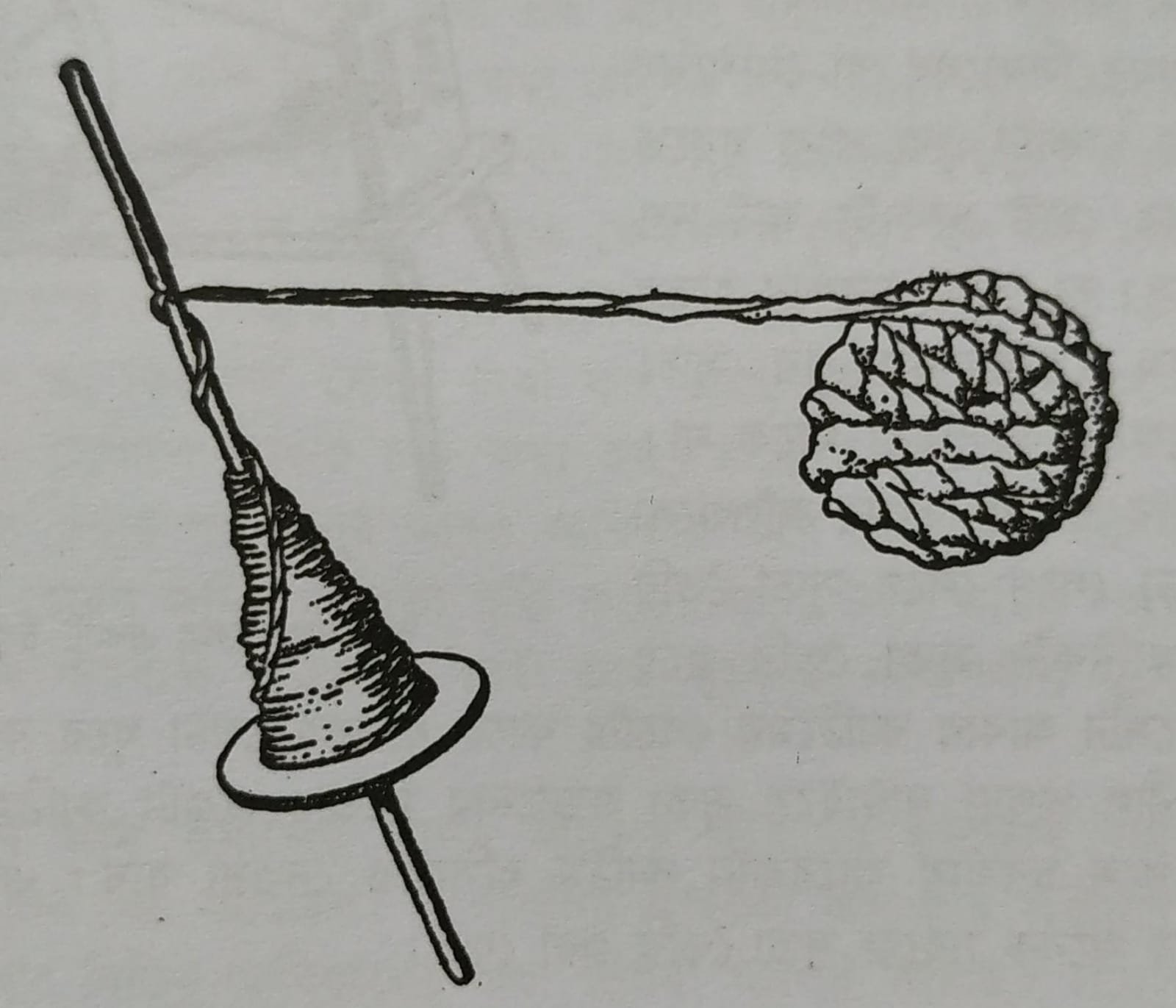

আমাদের দেশে এখনও এ রকম পদ্ধতিতেই পাকিয়ে জোড়া দিয়ে পাটের দড়ি তৈরি করা হয়। ক্রমশ টাকুর সাহায্যে সূতা তৈরির পন্থা আবিষ্কৃত হয়। টাকু হচ্ছে পেন্সিলের মতো একটা গোলাকার লম্বা কাঠি। এক হাতের তালু দিয়ে কাঠিটাকে উরুতে গোল করে ঘষলে তার এক প্রান্তে সূতার আঁশ আটকিয়ে অন্য হাত দিয়ে টেনে টেনে পাক খাওয়া আঁশগুলোকে লম্বালম্বি জোড়া লাগিয়ে সূতা তৈরি করা সম্ভব হয়।

চাকতি লাগানো চাকুর সাহায্যে সূতা কাটা অর্থাৎ সূতা তৈরির পদ্ধতি

মানুষ ক্রমে আবিষ্কার করে যে, টাকুকে উরুতে না ঘষে তাকে সূতায় আটকে ঝুলিয়ে পাক দিয়ে ছেড়ে দিলে সেটা ঘুরতেই থাকে। আর টাকুর মধ্যে একটা চাকতি ফুটো করে আটকে দিলে তার ওজনের দরুন সেটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকে। শূন্যের মধ্যে ঘুরন্ত এ টাকুকে কাজে লাগিয়ে সূতার আঁশকে পরপর পাকিয়ে জোড়া লাগিয়ে সূতা তৈরি করা চলে। সূতা তৈরির যে উন্নততর যান্ত্রিক পদ্ধতি এরপর আবিষ্কৃত হয় সেটা হল চরকা।

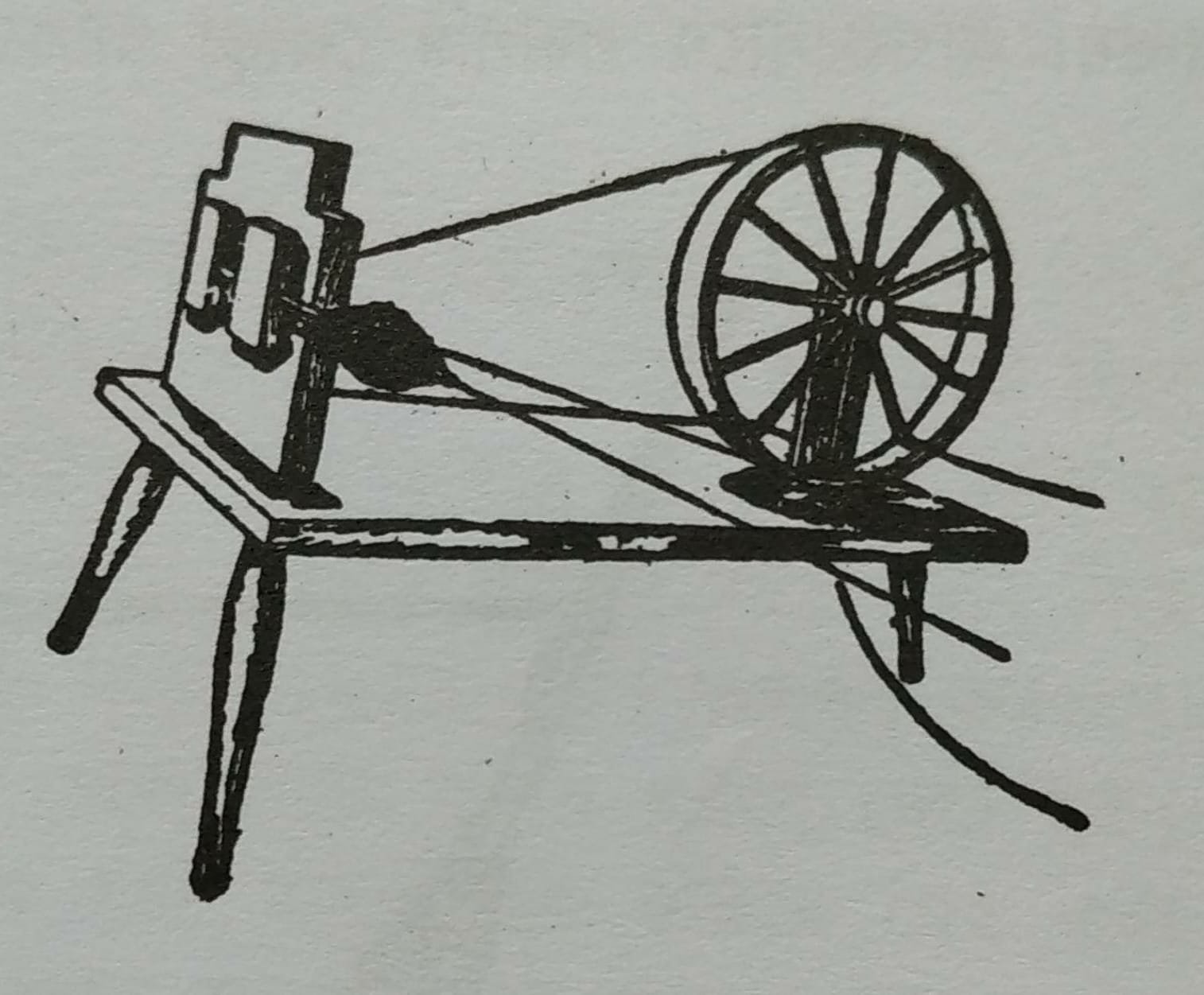

যদিও এটা নবোপলীয় যুগের শেষ দিকের অথবা নগর সভ্যতার শুরুর দিকের আবিষ্কার তথাপি বর্তমান প্রসঙ্গেই আমরা তার বর্ণনা দেব। চরকা আসলে একটা গোল চাকা যার সাহায্যে একটা টাকু বা কাঠিমকে দ্রুত ঘোরানো চলে। টাকুর সাহায্যে শণ বা তুলার আঁশকে পাকিয়ে জোড়া দিয়ে সূতা তৈরির যে প্রক্রিয়া আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি, চরকাতেও সে পদ্ধতিতে সূতা কাটা হয়। চরকাতে শুধু একটা চাকা ঘুরিয়ে তার সাহায্যে টাকুকে জোরে এবং বিরামহীন ভাবে ঘোরানো হয় মাত্র।

চরকায় একটা কাঠের তক্তার এক পাশে আড়াআড়িভাবে একটা কাঠিম বা টাকু থাকে। চরকার চাকাটার নাভিকেন্দ্রে একটা হাতল সংযুক্ত থাকে, ঠিক সিঙ্গারের হাত মেশিনের চাকাটার মতো। এ চরকার চাকাটার উপর দিয়ে একটা মোটা ফিতা ঘুরিয়ে এনে কাঠিমটার উপর দিয়েও ঘুরিয়ে নেওয়া হয়। এ ফিতাটার দুই প্রান্ত জোড়া থাকে। এর ফলে চরকার চাকা এবং কাঠিমটা ফিতার সাহায্যে এমন ভাবে যুক্ত হয়ে যায় যে, চাকাটা ঘুরলে কাঠিমটাও ঘুরতে থাকে।

এ বর্ণনাটা যদি দুর্বোধ্য মনে হয় তাহলে সিঙ্গারের একটা পা-মেশিনের নিচের বড় চাকাটার সাথে উপরের ছোট চাকাটা কেমন ভাবে ফিতার সাহায্যে যুক্ত থাকে সেটা দেখলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চরকার চাকাটার ব্যাস কাঠিমের ব্যাসের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ার ফলে চাকাটা একপাক ঘুরলে কাঠিমটা অনেকবার পাক খায়, ঠিক যেমন সিঙ্গারের পা-মেশিনের নিচের মস্তবড় চাকাটা এক পাক ঘুরতে ঘুরতে উপরের ছোট চাকাটা আট-দশ বার ঘুরে আসে।

যা হোক, চরকার হাতল ঘুরিয়ে কাঠিম ঘোরানোর পর সূতা কাটায় আর কোনো অসুবিধা থাকে না। কাঠিমের মাথায় শণ বা তুলার আঁশগুলো পাকিয়ে জোড়া লেগে লেগে সূতা তৈরি হয়ে যায়।

আধুনিককালের একটি চরকা

খানিকটা সূতা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেটা আবার কাঠিমের পেটের কাছে ধরলেই সেটা ঘুরে কাঠিমে জড়িয়ে যায়, সূতার রীল অথবা নাটাইয়ে সূতা জড়ানোর মতো। একটা কাঠিম সূতায় ভরে গেলে সেটা খুলে চরকায় আরেকটা কাঠিম বসিয়েও দেওয়া যায়। এভাবে চরকায় আগের তুলনায় অনেক সহজে সূতা তৈরি করা যেত। সূতা তৈরির পর অবশ্য কাপড় বোনার কাজ অনেকটা সহজ হযে যায়।

দুটো খুঁটির উপর একটা কাঠি আড়াআড়ি ভাবে রেখে তা থেকে সারি সারি সূতা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সূতাগুলোর নিচের দিকে পাথরের টুকরো বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে সুতাগুলো টানটান হয়ে ঝুলে থাকবে। এ সূতাগুলোকে বলা হয় টানা সূতা। অনেক ক্ষেত্রে দুটো সমান্তরাল দণ্ডের মধ্যে টানটান করে বেঁধেও সূতাগুলোকে সাজানো হয়।

এবার আরেকটা সূতা একটা সরু শলাকা বা সুইয়ে গেঁথে সুতাগুলোর একটার উপর দিয়ে আরেকটার নিচ দিয়ে আবার তার পরেরটার উপর দিয়ে এবং তার পরেরটার নিচ দিয়ে এ ভাবে পাশাপাশি চালিয়ে গেলে একবার বোনা হল। পাশাপাশি এ ভাবে যে সূতাটা গেল তাকে বলা হয় পড়েন। এ রকম নিচে নিচে অনেকগুলো পড়েনের সূতা সাজালে একখণ্ড কাপড় বোনা হয়। চাটাই বা পাটি বোনার সময়ও এই একই পন্থা অনুসরণ করা হয়।

তবে বেত বা বাঁশের চটাগুলো শক্ত বলে তাদের টানা ও পড়েনগুলোকে শুধু হাতেই সাজানো বা বোনা চলে। উপরে টানা সূতার মধ্য দিযে একান্তরক্রমে পড়েনের সূতা চালান দিয়ে কাপড় বোনার যে পদ্ধতির বর্ণনা করা হল এটাই হল আদিমতম তাঁত, আর যে কাঠির সাহায্যে পড়েনের সূতা বোনা হয় সেটাই হল মাকু। কালক্রমে এর অবশ্য অনেক উন্নতি হয়েছে।

এমন তাঁত আবিষ্কার হয়েছে যাতে টানা সূতাগুলোর একটা অন্তর একটা এ রকম সব সূতা একটা দণ্ডে আটকিযে একবার উপরে ওঠান হয়, আরেকবার নিচে নামান হয়। সাথে সাথে অন্য দণ্ডের সুতাগুলোকে একবার নিচে নামানো হয়, তারপর উপরে ওঠানো হয়। আর মাকুর সাহায্যে পড়েনের সুতাটা এ দুই সারি সুতার মধ্য দিয়ে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁতের যত উন্নতিই হোক না কেন, আধুনিকতম বিদ্যুৎচালিত যান্ত্রিক তাঁতে পর্যন্ত মূলত সেই নবোপলীয় যুগের তাঁতের বয়ন পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

নবোপলীয় যুগের একটা বৈশিষ্ট্য হল, এই প্রথম মানুষ এক এক স্থানে গ্রাম বানিয়ে বাস করতে শুরু করে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর মানুষ নিয়ে এক একটি গ্রাম হত। চাষের জমির সংলগ্ন স্থানেই এক এক দল মানুষ তাদের গ্রাম স্থাপন করত। প্রথম প্রথম অবশ্য একস্থানে বেশি দিন বাস করা তাদের হয়ে উঠত না। কিছু দিন একস্থানে চাষ করলে জমির উর্বরতা কমে যেত এবং ফসলের ফলনও কমত। তখন মানুষ অন্য জায়গায় গিযে নতুন জমি চাষ করত।

এতে কোনো অসুবিধা ছিল না। কারণ পৃথিবীতে তখন অঢেল জায়গা ছিল। ক্রমশ মানুষ আবিষ্কার করে যে, এক জমি কয়েকবার চাষ করার পর যদি তা কিছুকাল ফেলে রাখা যায় এবং তারপর নতুন করে সেখানকার আগাছা পুড়িয়ে সেখানে আবার চাষ করা হয়, তবে জমির উর্বরতা ফিরে আসে। পশুপালন আয়ত্ত করার পর মানুষ আরও আবিষ্কার করে যে, মাঠে গরু মহিষের পাল চরালে তাদের গোবর জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

ফলে উর্বর জমির সন্ধানে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে একস্থানে স্থায়ী গ্রাম স্থাপনই নবোপলীয় যুগে নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। নবোপলীয় গ্রাম সমাজের মানুষ তাদের জীবনের যাবতীয় সমস্যার একটা মোটামুটি সমাধান বের করেছিল। নবোপলীয় গ্রামগুলি ছিল প্রায় সর্বাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নবোপলীয় যুগের বিভিন্ন আবিষ্কারের কথা আমরা আগেই বলেছি।

নবোপলীয় গ্রামের মানুষেরা এক এক স্থানে স্থায়ীভাবে যেসব উপকরণ, যথা, পাথর, হাড়, কাঠ, মাটি ইত্যাদি যা পাওয়া যেত তাই দিয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি করত এবং খাদ্য উৎপন্ন করত। গ্রামের সব পরিবার নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম তৈরি ও উৎপন্ন করত। গ্রামের মানুষদের মধ্যে কোনো কাজের বিভাগ বা শ্রমবিভাগ ছিল না। অর্থাৎ সেখানে এমন নিয়ম ছিল না যে, এক এক দল লোক এক এক ধরনের কাজ করবে।

এক একটা পরিবারের মানুষ ঐ পরিবারের দরকারী সব জিনিসই তৈরি করত। যেমন প্রত্যেক পরিবার নিজেদের শস্য উৎপন্ন করত, খাদ্য তৈরি করত এবং হাঁড়ি পাতিল, কাপড় পোশাক, হাতিয়ার যন্ত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করত। পরিবারের মেয়েরা জমি চাষ করত, ফসল উৎপাদন করত, খাদ্য রান্না করত, সূতা কাটত, কাপড় বুনত, পোশাক বানাত, মাটির পাত্র তৈরি করত, গয়না ইত্যাদি তৈরি করত। আর পুরুষরা জঙ্গল কেটে জমি পরিষ্কার করত, ঘর বানাত, পশুপালন করত, হাতিয়ার ও অস্ত্র তৈরি করত।

কিছুকাল আগে আমাদের দেশে যে গ্রাম সমাজ ছিল সেসব গ্রামে এক এক দল মানুষ এক একটা কাজ করত। বেশির ভাগ লোক ছিল চাষী, কিছু লোক ছিল কামার— তারা লাঙ্গল, কাস্তে ইত্যাদি লোহার হাতিয়ার তৈরি করত; কিছু লোক ছিল কুমার— তারা মাটির পাত্র তৈরি করত। কিছু লোক ছিল তাঁতী তারা কাপড় তৈরি করত ইত্যাদি। এ রকম কাজের বিভাগের ভিত্তিতে যেসব গ্রাম সমাজ গড়ে ওঠে, তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, সেখানে শ্রমবিভাগ আছে।

বেলেপাথরে ঘষে মসৃণ ও ধারাল করত। নবোপলীয় বা নতুন পাথরের যুগের হাতিয়ার ছিল ‘পুরোপলীয়’ বা পুরান পাথরের যুগের তুলনায় উন্নত ও মসৃণ। আবার আদিম শিকারীদের বন্যসমাজের তুলনায় নবোপলীয় কৃষি সমাজ ছিল উন্নততর। নৃতাত্ত্বিকরা এ সমাজকে আখ্যা দিয়েছেন ‘বর্বর সমাজ’। পরবর্তীকালের সভ্য সমাজের সাথে তুলনা করেই আগেকার শিকারী যুগের স্তরকে বলা হয় ‘বন্য সমাজ’ এবং নতুন পাথরের যুগে কৃষি সমাজকে বলা হয় বর্বর সমাজ।

নতুন পাথরের যুগে গ্রামের মানুষরা নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই নিজেরা তৈরি করত। অবশ্য সব অঞ্চলে কুড়াল বানানোর ফ্লিন্ট পাথর বা যাঁতা তৈরির মতো শক্ত পাথর পাওয়া যেত না। পাহাড় বা খনিতে আবার কিছু লোক পাথর কাটার কাজে দক্ষতা অর্জন করেছিল। এরা মাটির নিচে সুড়ঙ্গ কেটে চর্বির প্রদীপের আলোতে পথ দেখে তার ভেতর থেকে ভাল পাথরের চাঙড় কেটে আনত। হাড় আর হরিণের শিং-এর শাবল গাঁইতি ইত্যাদি দিয়ে তারা খনি থেকে পাথর কাটত।

বিভিন্ন অঞ্চলের নবোপলীয় গ্রামের মানুষেরা এদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য, মাংস ইত্যাদির বিনিময়ে পাথর নিয়ে আসত। এ ভাবে সুদূর অতীতেই বিনিময় প্রথার উদয় হয়েছিল। তবে এ রকম কিছু কিছু জিনিস বাইরে থেকে আনতে হলেও নতুন পাথরের যুগের গ্রাম ছিল মূলত স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। নতুন পাথরের যুগের গ্রামবাসীরা ছিল শান্তিপ্রিয় মানুষ। এদের সমাজে অস্ত্রের প্রচলন বিশেষ ছিল না।

বন্যপশু ইত্যাদি তাড়ানোর জন্যেই যা অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হত। তীর ধনুক ইত্যাদি দিয়েই বন্যপশুকে কাবু করা হত। অবশ্য ছুরি, কুড়াল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পাথরের হাতিয়ার নতুন পাথরের যুগের মানুষরা তৈরি ও ব্যবহার করত। নতুন পাথরের যুগেও ক্ল্যান সংগঠন এবং উপজাতীয় সংগঠন টিকে ছিল। কিন্তু যে শিকারী সমাজে ক্ল্যান সংগঠন গড়ে উঠেছিল, কৃষি সমাজের সাথে তার কোনোই মিল ছিল না।

তাই ক্ল্যান সংগঠন টিকে থাকলেও তার ভেতরের নিয়ম কানুন ও আচার অনুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। শিকারী যুগে জমি, পশু, নদীর মাছ ইত্যাদি ছিল ক্যানের সম্পত্তি। নতুন পাথরের যুগে জমিই ছিল উৎপাদনের মূল উপকরণ। এ যুগে জমির ওপর ছিল ক্যানের অধিকার। অর্থাৎ জমি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, জমি ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি । আবার শিকারী যুগে ক্ল্যানের সবাই একসাথে মিলে বড় বড় হাতি, বাইসন ইত্যাদি শিকার করত।

কিন্তু নতুন পাথরের যুগে হাতিয়ারের উন্নতির ফলে সব মানুষের আবিষ্কারের পর এক একটা গৃহস্থ পরিবারই এক এক খণ্ড জমি সুন্দর ভাবে চাষ একসাথে কাজ করা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। কোদাল, খুরপি, লাঙল ইত্যাদি করতে পারত। এর পর পুরান আমলের মতো সমগ্র ক্ল্যানের যৌথ শ্রম আর প্রয়োজন হত না, তা সম্ভবও ছিল না। ফলে ক্রমে ক্রমে একসাথে সব মানুষের কাজ করার প্রথা লোপ পায়।

ক্ল্যানের সর্দার এখন থেকে সব পরিবারের মধ্যে জমি ভাগ করে দেয়। প্রত্যেক পরিবার তার নিজের জমিতে চাষ করত এবং তার ফসল নিজেরা নিত। সব পরিবারের নিজেদের হাতিয়ার ছিল, গরু ছাগল ছিল, ঘর ছিল। অবশ্য জমির ওপর বিভিন্ন পরিবার কোনো স্বত্ব লাভ করত না। প্রতি বছর ক্ল্যানের সর্দার জমিকে নতুন করে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দিত।

পশু চারণভূমি, নদী পুকুর ইত্যাদি অবশ্য সকলের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। নতুন পাথরের যুগে গ্রামসমাজে এ ভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ল্যানের দৃঢ় সংগঠন ভেঙে পড়ে এবং তার স্থানে পৃথক পৃথক পরিবারের উদয় হয়।